fb blog版

午安,福爾摩沙!

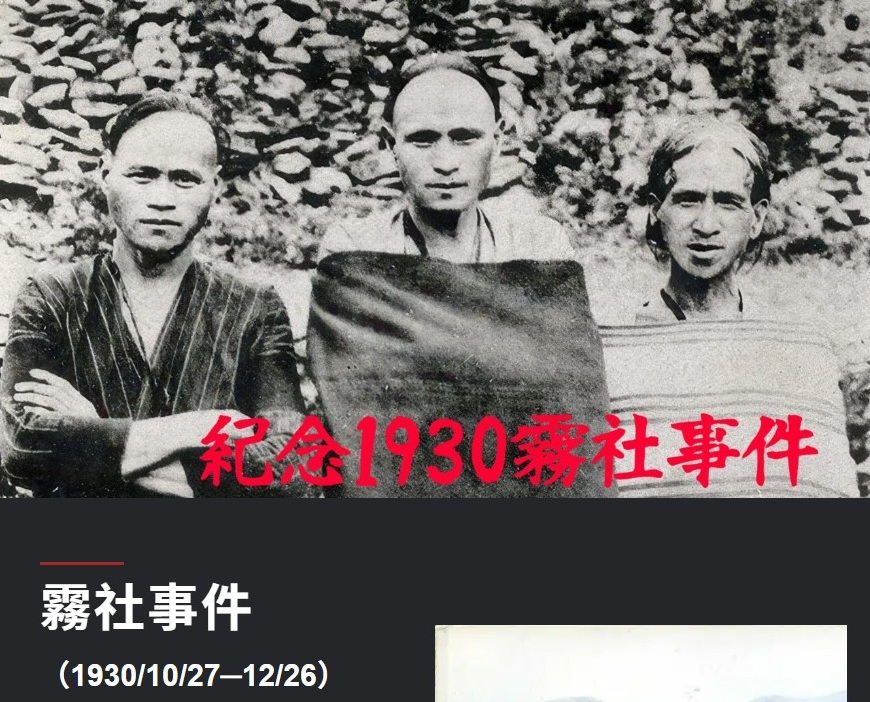

今天(10/27)是霧社事件95周年紀念日。時間過好快,2010年11月19日我在台大舉辦「「川中島.清流部落的記憶——霧社事件八十周年紀念座談會」,一下子15年就過去了。這應該是台大第一次舉辦紀念霧社事件的活動吧?(有在台大校內場地舉辦,但與台大內部單位無關)

我一直想寫一本「霧社事件九十年」的書,不是「九十周年紀念」,而是想講霧社事件本身以及延續到當代的問題,也就是霧社事件+後霧社事件90年。但一直沒時間寫,然後九十周年就過去了,如果真能寫出來,就要改名「霧社事件一百年」了。

霧社事件不是一天的事情,是延續二個月的事件,類似我們二月的那個事件,延續二個半月。我們的網站昨晚深夜推出「霧社事件專輯」,收有過去刊登的文章,也會陸續放進一些舊文章。

霧社事件要以何時結束,昨晚很掙扎,如果以Tado Mona(莫那魯道的長子)與四位壯丁最後自縊成仁的12月8日為事件結束,是43天。若以日本軍警12月26日撤離霧社,剛好二個月。最後選擇12/26,軍警撤離應該可以是事件結束的指標。至於1931年「後霧社事件」的史事,也是很慘。

附帶一提,今天是曹永和先生(1920/10/27─2014/9/12)105歲冥誕日,他離開我們也已11年了,這也是張炎憲先生離開我們的11年。我們放了一篇訪問曹老師的舊文章到網站,以為紀念。

在這個從深秋到初冬的紀念時日,我特別懷念Dakis Pawan(郭明正,1954-2021)老師。很感謝他教我很多關於霧社事件的歷史與創傷,以及賽德克的文化。

歡迎點閱我們的「霧社事件專輯」(連結在留言欄)。以下是我昨晚寫的簡短介紹,敬請參考:

霧社事件(1930/10/27─12/26)

1930年10月27日,賽德克Tgdaya(霧社群)六社不滿日本人的統治,起而反抗。反抗的六社為:Mehebu(馬赫坡)、Truwan(塔落灣)、Gungu(荷歌)、Drodux(都羅度夫)、Suku(斯庫)、 Boarung(坡阿崙)。

族人趁天還黑時燒毀駐在所,清晨奔抵霧社公學校,當時操場正在舉辦聯合運動會,139名日本人(含孩童)被殺。日本軍隊於10月29日上午進入霧社,起義族人撤往深山地區。抵抗方約300壯丁,鎮壓方軍警人力約4,000名(含軍夫與協力的Toda與Truku壯丁300名),雙方在五個主要戰役激戰。

領導者莫那魯道率眾撤至馬赫坡岩窟,後獨自攜槍前往深山自殺,長子達多莫那與四名壯丁在第43天自縊,12月26日日方軍警從霧社撤退。

起事六社人口共1,236人,死亡644人(含戰死、自殺、病死)。倖存者在1931年4月25日深夜遭Toda殺害,214人死亡,只剩298名,是為「保護番襲擊事件」,或稱「第二次霧社事件」。5月6日六社餘生者被遷往川中島(清流部落/Alang Gluban),該年「十月清算」中,23名川中島年輕人,另加15名來自未參與的三社,遭拘留於埔里的能高郡役所,隔年皆死亡。

霧社事件反抗方犧牲慘重,只剩下四分之一弱的人口,且多為老弱婦孺。霧社事件牽涉到日本統治原住民非常多重且深層的問題,有待我們進一步分析。霧社群族人面對暴政起而反抗的精神與犧牲仍然是台灣歷史的痛與力量之所在。

https://www.telltaiwan.org/?page_id=17599

我的論文〈試論戰後臺灣關於霧社事件的詮釋〉PDF,歡迎下載:https://www.telltaiwan.org/?p=17663

上午參加記者會,下午要到板橋演講。因為體力不好,很少一天做兩件事,今天是例外,實在太重要了,無法不出席。

午安,福爾摩沙!

很希望十月趕快過去,很不想出門,因為路上掛太多歹物仔。而且,連賴和的詩都會被最沒資格朗讀的人褻讀/瀆了。

我們什麼都被置換,地名、紀元、所有國家符碼,現在進一步篡奪,但絕大多數人毫無所覺,這才是最糟糕的事情。

明天台北公會堂外面有遊行活動(見留言欄一),繞行公會堂,歡迎大家參加!!

09:30—10:15 記者會

10:15 —11:30 遊行

我們的網站換了封面,這幾天也放了過去三月會放的文章,總是要表示什麼,歡迎點閱!!有周定邦老師的唸歌,放留言欄二。

照片是前幾天天氣好的時候拍的,拍了兩次,第一次要避開左邊的車輪旗,沒注意到右邊的跑進來,只好再拍一次。

來台大20年,真正能坐下來好好吃一頓午餐,寥寥無幾,疫情前「新月台」一樓有咖啡館,曾經二、三次坐在靠窗的高椅,看著外面來來往往,以及過馬路的人,感覺人生能有這麼一小片刻的「無所事事」,實在很好。很有意思的是,外面的人很少會往餐廳的窗戶這邊望。退休後,到現在有兩次真的就是「無所事事」自己一個人吃早午餐。

但願、但願我們能保住這樣的生活方式,但真的要很拼!!

https://www.telltaiwan.org/?p=17475

https://www.telltaiwan.org/?p=17465

【懷念台灣文史前輩們】

昨天台大歷史系吳俊瑩老師在臉書貼出他上課指導學生閱讀王世慶先生的著作,並給學生看「臺灣心文獻情:王世慶先生口述歷史影像紀錄專輯」的二個片段。

貼文附的圖片,勾起我很多的回憶。這個紀錄片我和幾位學生有參與。我昨晚在YT上隨意看幾個段落,感觸很深。影片前面有拍王先生回到母校台北縣沙崙國小(以前稱公學校;2009/8/25),是我和學生陪他去的,影片沒拍我們,因為我們算是「幕後」,但對我來說,那天的情景恍如昨日。

2006年我轉來台大專職教書。台大對我來說,有兩個「地緣之利」,其一,要到自由廣場或立法院、教育部都很近,記得那時候常常下完課匆匆吃個飯就到廣場陪圖博人靜坐。其二,我認識的老先生剛好都住在台大方圓二公里以內。我後來申請到的宿舍離王世慶先生、黃天橫先生很近,曹永和先生住在台大側門的巷子內,宋文薫教授住在原舟山路那邊的老宿舍,我沒去過他家,但我從1994年返台工作後有機會就會去他在人類學系(還是洞洞館時代)的研究室看他,來台大專任後,常在校園遇到他。

黃天橫先生,我認識很早,我在台大碩士班寫台灣議會請願運動的論文,就曾透過引介(忘了哪位前輩)到黃先生的寓所拜會他,請教《臺灣民報》相關問題。他一直記著,我回台灣工作,在中研院台史所的座談會再度遇到他,他很熱情邀請我到他家「𨑨迌」。因為南港那時候離市區實在有夠遠(交通黑暗時期),加上忙著研究和各種事情,無法去看黃先生。但來台大專任後,我就常帶學生去青田街拜訪他。黃先生話不多,他最高興就是看著學生趴在地毯上看他的收藏,他家客廳很大,地毯漂亮又舒服。他看著看著,一定又進去拿另外一批寶貝出來,他家的庫房我沒進去過,想像應該也很大吧。

我認識王世慶先生也應該很早,不是碩班時候,就是出國讀博班回來找資料時,在台大某教授的研究室。記得他剛好來訪,對某機構要將總督府檔案全部裱褙非常不以為然,認為那是破壞史料,我好像被他的義憤激發,寫了一篇投書(等於替他寫),好像有阻止到。這些事情都很久遠了,記下來讓大家知道他們那一輩人很無力,但不表示不會義憤填膺、不會想辦法right the wrongs……。我和王先生真正比較熟,是1994年深秋到中研院工作後,這也是我和曹永和先生熟的原因。在台大當然看過曹先生,但他當時任職研究圖書館(研圖),沒教書,無緣接觸,雖然我從大學時代就是研圖的常客──沒有說大學生常到圖書館就會認識主管吧?

長話短講。我去看他們,通常會找學生一起去,不知從何時開始,我就有當「橋樑」的想法,總希望年輕人能有機會認識前輩。另一方面,我個性上有愛爾蘭人的hospitality,學生通常越找越多,有點「聞者有份」的慨勢。有次去探望李喬老師,一台廂型車變兩台。

我們有一次已經約好要帶曹永和老師到黃天橫先生家,王世慶先生就由兒子王孟亮教授陪著走過來相聚(很近)。很可惜,那天王先生身體不好,我們很期待的「三老會」變成「二老會」,當然也是很愉快。曹老師那時候已經不耐久走,我清楚記得同學將坐輪椅的曹老師興高采烈推過和平東路的樣子,有點喜劇的歡樂感。同學也曾推著輪椅將王先生帶到大安森林公園,好像只是散散心?

太多太多回憶了,唯一沒找學生一起去探望的是宋文薰先生。現在四位前輩都過世了。我也從台大退休了,每次走在這方圓二公里內,記憶就會無端端閃過腦海:阿,在這裡遇到宋文薰教授,阿,在這裡……。明年的這個時候,我就會搬離這裡,來台大剛好20年。

吳俊瑩老師提到的影片,連結放留言欄一。其實俊瑩老師也出現在裡面喔,照片就是。我常想有沒有機會接觸這些一生愛台灣、奉獻給這塊土地的前輩,對年輕人而言,應該會有不一樣吧?自己想的。

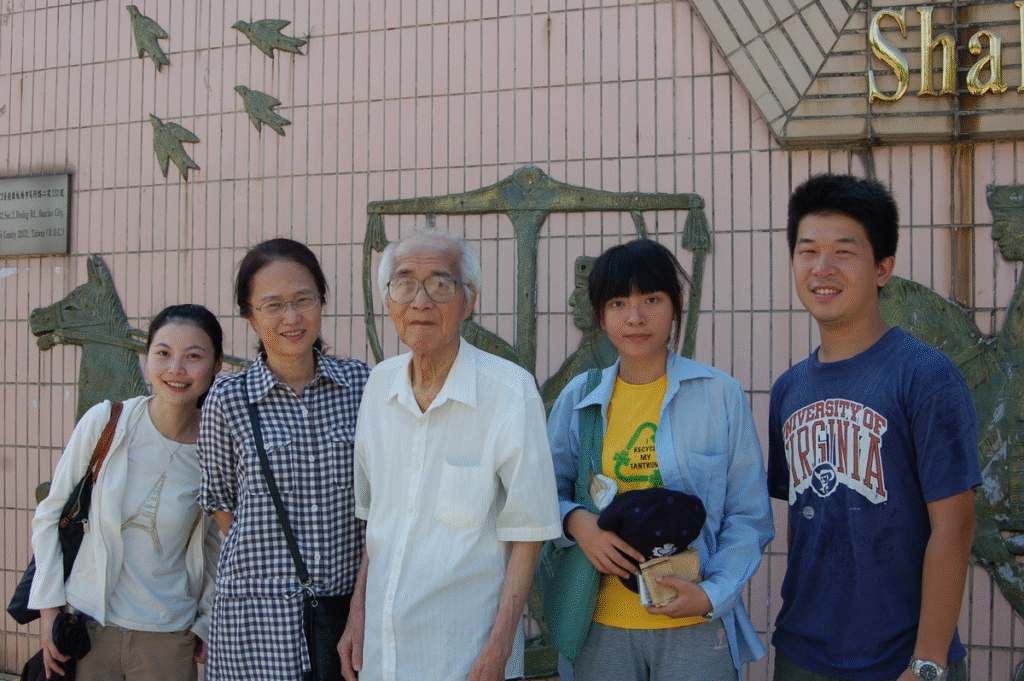

照片一:2009年8月12日拍紀錄片後,攝影師替我們拍的合照,感覺像劇照XD。當時的學生已經有三位在大學教書,兩位在高中教書,一位是自由翻譯者。左起:陳志豪、陳慧先、顏昀真、我、陳榮聲、林子超、查炘。中坐者:王世慶先生,左下坐者:拍攝團隊成員。(茱莉亞廣告傳播有限公司提供)

照片二:就是上面提到的陪王先生回母校台北縣沙崙國小拍紀錄片後,於校門前合影。左起:陳慧先、周婉窈、王世慶先生、孫女淳德、陳榮聲。(茱莉亞廣告傳播有限公司提供)

午安,福爾摩沙!

10月10日也不是中華民國的生日喔,請看陳弱水這篇文章。(連結在留言欄一)

我永遠記得江國慶的母親在台北地方法院門口陳情的樣子,那是我看過最苦的一個母親的臉。

以下是4年前的臉書貼文,時間部分有作調整,放到這裡,以紀念江國慶和愛他的父母:

今天是江國慶的冥誕日,導致他28年前枉S的事件發生在1996~1997年!!

我上課常和學生說,你們都是1992年之後生的。1992年是台灣走向自由&民主化的開始,所以你們是「後92之子」,「post-92 children」。

在自由民主化之後出生成長的少年家,要如何才能了解ㄅㄞˊㄎㄨㄥˇ時代的ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ 呢?真的不是很容易。歷史如果背下來就等於理解和感知,那真要謝天謝地。

然而,江國慶被刑求逼供、承認自己沒做的事、遭處極刑,卻發生在1996~1997年!!1992年的四年後。

這時候台灣已經自由民主化了,這告訴我們什麼?──在很多場域(如軍方)ㄅㄞˊㄙㄜˋㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ 的機制還在,人世很難的地方也就在此;比如,今天KMT/ROC黨國的遺緒及其力道恐怕比我們想像的更巨大。別忘記,戰後台灣歷史的時間尺度很大,負面/暗黑事物動不動就40年、半世紀、一甲子。

少年家,你聽過江國慶(1975/10/10-1997/8/13)嗎?他因為生在ROC國慶日,父親給他取這個名字。他是父母非常疼愛的小孩,忠厚老實,沒能活過22歲。1997年8月13日他突然受處極刑,沒通知家人來見最後一面,沒人道且殘酷。他的父親非常激憤,到處申冤十多年後過世,沒能等到司法還兒子清白。他的母親繼續為他申冤,十多年前我在台北地方法院門口的記者會,看著江媽媽抱著他的遺像沈默站著,那是我看過最苦的一個母親的臉,一生難忘。

哪天我們才會有自己的國慶日?真正的國慶日,有我們自己的故事。哪天我們才可以不要再過不是孔子生日的教師節?有我們自己的教師節。哪天我們才會有真正的「光復節」?而非淪陷被置換為光復。

https://www.telltaiwan.org/?p=17059

昨天的名句──陳鋕雄:「同樣是憲法的守護者,有些人願意站出來力挽狂瀾,有些人只能在學術論文中捍衛憲法。」(連結見留言欄一)

請大家記住昨天發聲明的三位大法官的名字:楊惠欽、蔡宗珍、朱富美。這是她們自我顯影,好像怕我們不知道她們是誰。我想很多人在此之前確實不會去特別知道大法官誰是誰。有人高喊要這三位大法官退回薪水,其實這不是「坐領高薪」的問題,是千萬倍無可倫比的「坐視危難而不救」的問題。她們的不作為,不想作為,比起花蓮縣政府從縣長、副縣長到重要幹部有比較不罪過嗎?面對家國危難,她們又哪能和自動自發自費前往災區救災的各種超人比?

之前有四位大法官透過審理程序(協同意見書、不同意見書)「明志」,他們是:陳忠五、謝銘洋、尤伯祥、呂太郎。我很高興四位中我「實體」認得二位。我們也要記住他們的名字。知所敬佩,知所不齒,大概就是我們這些支持大罷免,因各種救災超人的義行而感動的民間人士唯一能做的。但願最後一位大法官能站在我們敬佩的這一邊。

作為歷史研究者記下姓名很重要──自以為很重要QQ,所以我的《轉型正義之路》就寫了這麼一大段,我想昨天之前大概很少人會有興趣看,不過,今天應該會有比較多人關注吧?就讓我迻錄到這裡(頁205-206),敬請參考:

大法官原本應該是「民主的底線」、「憲法的守護者」, 但根據研究,白恐時代的大法官基本上是「奉命釋憲」,他們透過釋憲,讓違法的黨國殺人「合憲」,是專制獨裁體制 不沾血的大幫兇。根據1956年釋字第68號、1958年釋字第80號,以及1970年釋字第129號,一個十三歲參加「叛 亂組織」的小孩,後來沒再參與,卻必須接受軍法審判,可以被處死刑。1956年大法官會議主席是司法院王寵惠院長,大法官是:胡伯岳、蘇希洵、王風雄、何蔚、徐步垣、曾劭勳、韓駿傑、蔡章麟。1958年主席是謝冠生院長,大法官是:胡伯岳、徐步垣、曾劭勳、史延程、諸葛魯、胡翰、史尚寬、景佐綱、黃演渥、金世鼎、曾繁康、王之倧、林紀東、洪應灶。王之倧、曾劭勳、黃演渥有不同意見書。1970年的主席同上,十三位大法官是:胡伯岳、景佐綱、黃演渥、金世鼎、 曾繁康、王之倧、林紀東、洪應灶、黃亮、歐陽經宇、管歐、李學燈、張金蘭;唯一反對的大法官林紀東留下不同意見書。他們都已經過世了,但我們要在這裡記下他們的姓名,這也是面對KMT/ROC黨國大法官的大不公大不義,我們唯一能做的事情。

戒嚴時期大法官是靠黨國的庇護而當上的。制度上由總統提名,經由四十四年不用改選的監察院監察委員同意通過,因此,多半和黨國體制有密切關係,甚至有大法官出身國民黨特務系統,也有黨務人員靠黨辦理的考試進入司法界,後來當上大法官的。

大法官社會地位非常崇高,如果「為虎作倀」會讓人格外失望、痛心。(以下接昨天臉書貼文傅正那一段,就不贅引)

~~~引文結束~~~

(補記:傅正憤慨的是1960年釋字第85號,不在上列中,背景是蔣介石想三連任,就不煩大家了。)

當然有讀者會說,怎能拿戒嚴時期來比?是的,整個大法官任命方式完全不一樣了,但是將近半世紀的黨國七合一統治,尤其教育這一環,至今不止「遺緒」還在,有些面向更加強固。時代確實是不一樣了,不然怎麼會有二分之一的大法官透過意見書「明志」呢?那是白恐時期(1949-1992)不可能看到的。只是、只是,多希望過半阿,才不辜負我們這33年的努力,才不辜負我們近萬名罷免志工的愛與奉獻,加上最近數十萬次重新定義「光復節」的救災超人們!

「台灣有難,我選擇站出來!」這是今年2月91歲的文學家李喬的聲明,同樣是聲明,為何這三位大法官的聲明,就這樣打擊我們呢?

但願48歲成仁的挖土機行老闆林鴻森先生的義行能給位居社會高層的司法菁英一點點啟示。

圖片引用自:民間司法改革基金會 2025/10/8 臉書貼文(連結見留言欄二),感謝基金會同意使用圖片。

陳鋕雄2025/10/8臉書:https://www.facebook.com/thomas.chen.798278/posts/1016340337409919

民間司法改革基金會 2025/10/8 臉書貼文:https://www.facebook.com/jrf.tw/posts/1210649314426927

大前天陪我母親(台灣歲96)去打流感&Covid-19疫苗,左流右新,我跟著打,我母親沒怎樣,我卻有副作用,發燒、疲累,昨天上完三小時的課,到今天都昏昏沉沉的,想說,除了例行貼網站文章(我是小編)外,就不要做什麼花力氣的事了。

但心裡一直想起傅正對他那個時代的大法官的失望、痛心與氣憤。針對釋字第85號,他在1960年2月19日的日記寫下他的感受:

當我今晚抄寫〔《自由中國》/補字〕關於評論大法官會議解釋案的社論稿時, 內心感到很沈重。

這次出席會議的十五位大法官中,有六位是臺灣大學法學院的教授,而且是在我前幾年寄讀時便在那裡當教授的,所以都可說是我的老師。尤其洪應灶和曾繁康兩位,我都先後聽過他們的課,儘管當時便不如何敬佩他們,尤其對曾先生的〈中國政治思想史〉素養感到失望,但我總算是他們的學生。因此,我在下筆時,用字用句,便不得不格外的謹慎,以免一些過於使他們過不去的話出現。

可是,我對他們這幾位大法官,身為大學教授,竟不知道尊重自己的知識和職權,實在無法掩飾內心的悲憤!國家有了他們,如果是用來做這種事的,豈不比沒有他們還好嗎?政府當局玩法弄權不可悲,知識分子竟助桀為虐才可悲呢!

~~~(引文結束)~~~

這段文字,我在《轉型正義之路》206頁有引用,在其後我加上這一句:「一甲子過後,我們都還可以感受傅正的悲憤,但那些大法官卻終其一生沒受到絲毫譴責。」

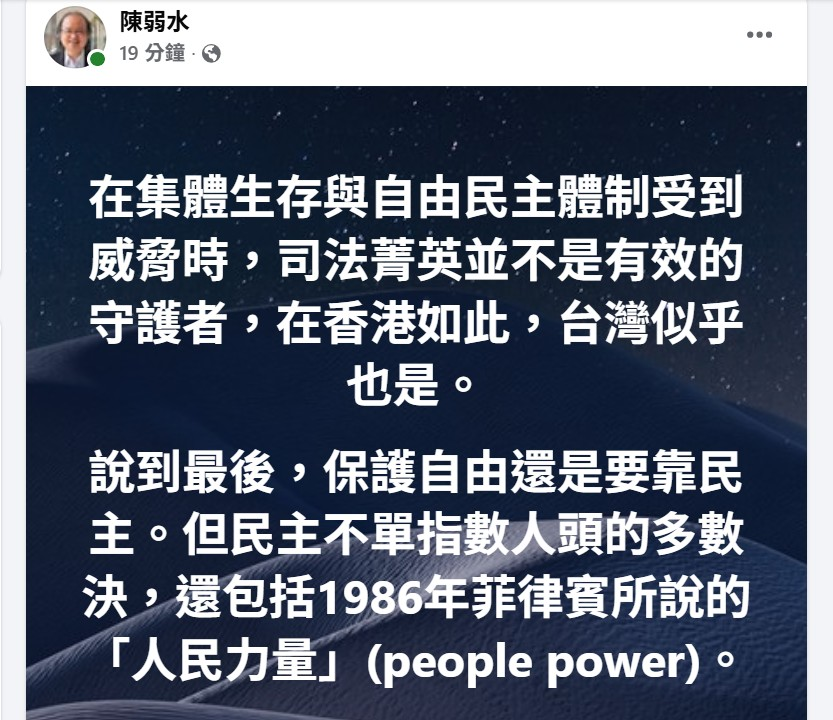

剛剛看到陳弱水的短箋文(見擷圖),決定也將我傍晚在一個有法律人的群組寫的文字迻錄到這裡,和大家分享,意思有點近似。群組文字沒時間好好琢磨,敬請諒解:

其實若從戰後ROC大法官的歷史來說,並不奇怪。台灣自由民主化後,還是中華民國體制,大法官都是黨國教育出來的,年紀越大的內化越深。有四位出來表態,可能已經「盡磅」了。

台灣不是真正的國家,人們包括大法官,不用對台灣忠誠,不用為她的生死存亡負責,這可能是最大的癥結所在。法律學界本質上就是體制內的東西,法律人一般就是在既有的法律架構內運作,傾向合理化現狀。

請不要戰我,我是講一般的狀態,有原則必有例外,我有在觀看哪些人是例外,也希望您是例外。

~~~(群組文結束)~~~

我們必須有更多的例外!!例外多到一定程度,台灣就有救了。

© 2026 周婉窈部落格

Theme by Anders Noren — Up ↑