【懷念台灣文史前輩們】

昨天台大歷史系吳俊瑩老師在臉書貼出他上課指導學生閱讀王世慶先生的著作,並給學生看「臺灣心文獻情:王世慶先生口述歷史影像紀錄專輯」的二個片段。

貼文附的圖片,勾起我很多的回憶。這個紀錄片我和幾位學生有參與。我昨晚在YT上隨意看幾個段落,感觸很深。影片前面有拍王先生回到母校台北縣沙崙國小(以前稱公學校;2009/8/25),是我和學生陪他去的,影片沒拍我們,因為我們算是「幕後」,但對我來說,那天的情景恍如昨日。

2006年我轉來台大專職教書。台大對我來說,有兩個「地緣之利」,其一,要到自由廣場或立法院、教育部都很近,記得那時候常常下完課匆匆吃個飯就到廣場陪圖博人靜坐。其二,我認識的老先生剛好都住在台大方圓二公里以內。我後來申請到的宿舍離王世慶先生、黃天橫先生很近,曹永和先生住在台大側門的巷子內,宋文薫教授住在原舟山路那邊的老宿舍,我沒去過他家,但我從1994年返台工作後有機會就會去他在人類學系(還是洞洞館時代)的研究室看他,來台大專任後,常在校園遇到他。

黃天橫先生,我認識很早,我在台大碩士班寫台灣議會請願運動的論文,就曾透過引介(忘了哪位前輩)到黃先生的寓所拜會他,請教《臺灣民報》相關問題。他一直記著,我回台灣工作,在中研院台史所的座談會再度遇到他,他很熱情邀請我到他家「𨑨迌」。因為南港那時候離市區實在有夠遠(交通黑暗時期),加上忙著研究和各種事情,無法去看黃先生。但來台大專任後,我就常帶學生去青田街拜訪他。黃先生話不多,他最高興就是看著學生趴在地毯上看他的收藏,他家客廳很大,地毯漂亮又舒服。他看著看著,一定又進去拿另外一批寶貝出來,他家的庫房我沒進去過,想像應該也很大吧。

我認識王世慶先生也應該很早,不是碩班時候,就是出國讀博班回來找資料時,在台大某教授的研究室。記得他剛好來訪,對某機構要將總督府檔案全部裱褙非常不以為然,認為那是破壞史料,我好像被他的義憤激發,寫了一篇投書(等於替他寫),好像有阻止到。這些事情都很久遠了,記下來讓大家知道他們那一輩人很無力,但不表示不會義憤填膺、不會想辦法right the wrongs……。我和王先生真正比較熟,是1994年深秋到中研院工作後,這也是我和曹永和先生熟的原因。在台大當然看過曹先生,但他當時任職研究圖書館(研圖),沒教書,無緣接觸,雖然我從大學時代就是研圖的常客──沒有說大學生常到圖書館就會認識主管吧?

長話短講。我去看他們,通常會找學生一起去,不知從何時開始,我就有當「橋樑」的想法,總希望年輕人能有機會認識前輩。另一方面,我個性上有愛爾蘭人的hospitality,學生通常越找越多,有點「聞者有份」的慨勢。有次去探望李喬老師,一台廂型車變兩台。

我們有一次已經約好要帶曹永和老師到黃天橫先生家,王世慶先生就由兒子王孟亮教授陪著走過來相聚(很近)。很可惜,那天王先生身體不好,我們很期待的「三老會」變成「二老會」,當然也是很愉快。曹老師那時候已經不耐久走,我清楚記得同學將坐輪椅的曹老師興高采烈推過和平東路的樣子,有點喜劇的歡樂感。同學也曾推著輪椅將王先生帶到大安森林公園,好像只是散散心?

太多太多回憶了,唯一沒找學生一起去探望的是宋文薰先生。現在四位前輩都過世了。我也從台大退休了,每次走在這方圓二公里內,記憶就會無端端閃過腦海:阿,在這裡遇到宋文薰教授,阿,在這裡……。明年的這個時候,我就會搬離這裡,來台大剛好20年。

吳俊瑩老師提到的影片,連結放留言欄一。其實俊瑩老師也出現在裡面喔,照片就是。我常想有沒有機會接觸這些一生愛台灣、奉獻給這塊土地的前輩,對年輕人而言,應該會有不一樣吧?自己想的。

照片一:2009年8月12日拍紀錄片後,攝影師替我們拍的合照,感覺像劇照XD。當時的學生已經有三位在大學教書,兩位在高中教書,一位是自由翻譯者。左起:陳志豪、陳慧先、顏昀真、我、陳榮聲、林子超、查炘。中坐者:王世慶先生,左下坐者:拍攝團隊成員。(茱莉亞廣告傳播有限公司提供)

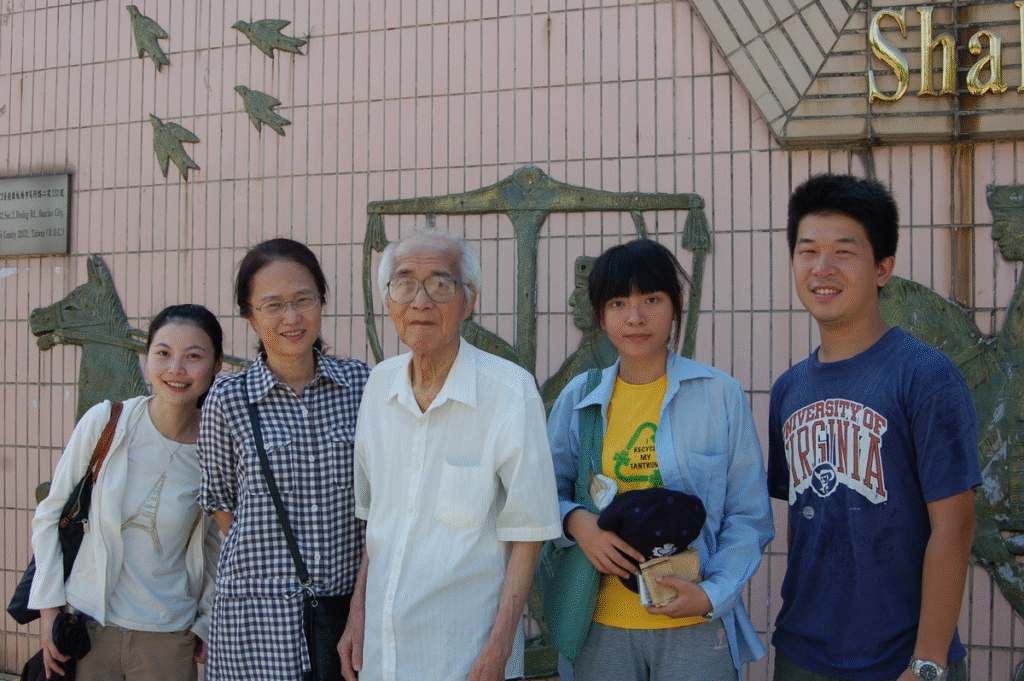

照片二:就是上面提到的陪王先生回母校台北縣沙崙國小拍紀錄片後,於校門前合影。左起:陳慧先、周婉窈、王世慶先生、孫女淳德、陳榮聲。(茱莉亞廣告傳播有限公司提供)