你真的要知道:國安局如何「協助」賴澤涵、馬若孟、魏萼撰寫二二八英文專書(文甚長,歹勢)

再過5天,就是二二八大屠殺75周年紀念日。75周年耶,比日本統治台灣還多出25年,一點五倍,但我們走在哪裡?走到哪裡?君不見,台北市建國中學門口還聳立著蔣介石銅像?君不聞,歌頌蔣經國「反共保台」的聲音正迴旋在你我耳際?然後,今年五月台灣「特有種」轉型正義大概要走入歷史了。

忘掉這一切吧,面對暴政不要抵抗吧,人世不過是順民及其後裔的歡樂世界。偏偏2/25竟然有一場「二二八事件研究報告公布三十周年之回顧論壇」,是二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館舉辦的。我第一次知道要辦這個會,還真的很吃驚,是要讚美這個1992年公布的研究報告,還是要反省呢?從主辦單位的說明來看,充滿呵咾之意。它這樣寫:

1991年1月行政院遴聘社會賢達及專家組成二二八事件研究小組,由陳重光與葉明勳擔任召集人,在研究小組下設「工作小組」,同年2月公布「工作小組」名單,進行調查、撰寫「二二八事件研究報告」。 「工作小組」以一年的時間展開口述訪談、檔案文獻蒐集、撰稿…等工作,不辭勞苦為研究的完整,遠赴海外,如美國史丹福大學胡佛研究所檔案館、英國公共檔案局、南京第二歷史檔案館…。期限短促、工作繁重,為求不負社會期望,「工作小組」成員全心全意地投入此工作。「二二八研究報告」於1992年2月22日公諸於世,完成所交付的重任。 「二二八研究報告」公布迄今屆滿三十周年,本論壇邀請當時研究報告撰稿總主筆與執筆者,賴澤涵、許雪姬、黃富三、吳文星、黃秀政以及時任兼任研究員的方惠芳等六位擔任主講者,回顧這段經歷。(引文結束)

不要忘記,1991年還是中國國民黨在執政,然後直到今天,很多人都有個疑問:為何中央研究院研究二二八最早、最投入、最有貢獻的張炎憲不在「工作小組」中?為何總主筆是賴澤涵?!前幾天還有人問我:為何李筱峯不在內?他早在1985年的碩論已經觸及二二八(解嚴前!台灣最早的二二八研究),1990年更出版《二二八消失的台灣菁英》。我無法回答。但我可以告訴你,為何是賴澤涵。至於為何不是張炎憲、李筱峯,而是許雪姬等人,以後年輕有志氣的學者再去研究吧。

為何是賴澤涵?賴澤涵當時是中央研究院三民主義研究所研究員,他是學歷史出身的,但不是研究台灣歷史的,也沒聽說做過二二八口述歷史,卻在1991年1月就擔任這麼重大的任務。最主要的原因,應該是他和美國學者Ramon H. Myers(馬若孟),以及魏萼一起合寫英文二二八的書,當時書還沒出版,但已經預計要出版,該書A Tragic Beginning: The Taiwan Uprising of February 28, 1947於1991年8月,由史丹福大學出版社出版,轟動一時。

那麼,一個從來沒有研究過二二八的「本省人」(詳下)怎麼會去和馬若孟一起寫書呢?合著者還加上一個根本和二二八研究八竿子都打不著的魏萼呢?

如果KMT/ROC黨國的檔案都毀掉,我們就永遠不會知道這三個人怎麼湊到一起的,更不會知道原來國家安全局(國安局)這麼厲害,還「推」得動由史丹福大學出版的學術專書呢。請留意:當時國安局局長是汪敬煦;也不要忘記,當時的總統是蔣經國,他從1950年以來就是特務總頭目。

現在的年輕人可能沒聽過馬若孟,他是美國人,美國胡佛研究所(the Hoover Institution)資深研究員,也是該所東亞圖書館館長。胡佛研究所就在史丹福大學裡頭,兩個單位關係密切,但沒隸屬關係。當時學界都知道馬若孟是親中國國民黨的美國學者,也有傳聞他有拿好處,沒想到檔案證實傳聞不盡為虛。魏萼當時是中國國民黨文工會副主任,年輕朋友可能沒聽過吧?

馬若孟、賴澤涵、魏萼,這三個人怎麼會湊起來,撰寫二二八的英文書?青年學者吳俊瑩耙梳國安局「拂塵專案」檔案,釐清了很多事情。去年(2021)10月吳俊瑩在「二二八・人權・民主與轉型正義學術研討會」發表論文〈製作「二二八」:拂塵專案研究〉,內容非常精彩。他從國安局檔案中重建以下史實:

1、1983-1985年間國安局為了應對海外、中共及黨外的二二八論述,啟動了名為「拂塵專案」的文教專案。1986年出版專案成品《拂去歷史明鏡中的塵埃》(略稱《拂塵》),作者蘇僧、郭建成,其實還是官方的二二八論述,但包裝不同,有學術味道,用了內部材料。檔案揭示:蘇僧、郭建成是化名,其實就是林衡道、鄭喜夫。作為「著者」,鄭喜夫拿了酬金15萬元、林衡道5萬元;鄭喜夫每月還有1萬元車馬費。板橋林家的林衡道,在戰後讓和他同輩的台灣史研究者(如王世慶先生)感到很困惑,他們的懷疑和困惑是有道理的,只可惜沒辦法活到看到檔案的解密&解惑。

2、《拂去歷史明鏡中的塵埃》這本書,可不是在台灣發行,國安局局長汪敬煦很聰明,指示走「出口轉內銷」的路徑。由軍方系統的黎明公司在台灣印刷,卻交由曾任國防部特種軍事情報室雇員的陳十美在美國洛杉磯的南華時報發行,然後還「申請」中文書刊進口文件,真正印刷的黎明公司變成在台總經銷。不能不說國安局很厲害。黎明在台灣實銷的收入交給國安局,國安局沒繳庫,竟然回贈該公司作為經辦人獎金!國安局支付南華時報美金2,000元廣告費,也給連載該書的《中華快報》負責人美金1,000元,不能不說人民的稅金真好用。

3、更厲害的是,中文的《拂塵》計畫進行中,國安局竟然「催生」出一本英文學術書!1984年,正當「拂塵」專案的書稿在審查修訂時,浮現魏萼和馬若孟合寫二二八事件英文著作的提議。檔案有一封1984年7月馬若孟給魏萼的信件影本,提出撰寫二二八英文學術專書的構想,魏萼將此信轉給國安局。我們不知道是馬若孟主動想做,還是魏萼示意在先。總之,國安局評估在《拂塵》之外,「如果能在與美國胡佛研究所合作出版此類英文著作,當有助於澄清事件始末。」1984年8月12日汪敬煦同意魏萼和馬若孟的研究計畫,研究經費、資料提供及寫作方向等細節,再與魏萼磋商。

4、賴澤涵要入場了喔(拉椅凳)。1984年8月28日馬若孟寫信向魏萼推薦賴澤涵,資歷之外,他說賴澤涵是本省人(native born Taiwanese),對此計畫有興趣。魏萼將此信送給國安局時,對賴澤涵提出三點看法,第一項竟然是:賴澤涵為本省人,參與此項研究,當使此項研究成果更具說服力。從中也可看出賴澤涵和馬若孟、魏萼都很熟,魏萼還認為自己對賴澤涵「可加以掌握運用」,用語讓你想起什麼呢?

5、接下來是賴澤涵如何去看檔案,馬若孟看檔案的情況,就省略掉。最重要的是,吳俊瑩在檔案中發現:1984年10月5日國安局第四處有上簽呈給汪敬煦,要給這三人研究經費。讓我再度發現納稅人的錢真好用:(1)魏萼、賴澤涵赴美研究半年&資料蒐集費20,900美元。(2)馬若孟一年研究費20,000美元。(不知馬若孟有沒有向美國申報這筆收入?)總共40,900美元。研究經費是否只給這一次,或持續給多年,就要看以後有沒有運氣在檔案中看到了。

6、更神奇的是,英文書完全沒提國安局,真是忘恩負義!英文學術專書真的不好出版,中文《拂去歷史明鏡中的塵埃》花二年,還搞逆輸入耶。英文書從1984年弄到1991年才出版,前後7年(請注意:二書屬性不同,非翻譯關係)。賴澤涵能去國安局看極機密檔案,是國安局特許的,馬若孟也去看過,而且至少國安局給第一年的研究經費。但是,在A Tragic Beginning: The Taiwan Uprising of February 28, 1947這本書的Acknowledgement(誌謝)中完全沒提國安局,感謝很多圖書館/資料中心,獨缺國安局,經費方面則特別感謝胡佛研究所「資助賴澤涵、魏萼博士訪問胡佛研究中心的旅費」。用了人家的資料,用了人家的錢,卻一字不提,這完全違反學術倫理!如果今天馬若孟還活著,此事被揭發,他會被迫羞愧到想鑽到地下吧?新聞報導指出賴澤涵說「所有研究經費,都由馬若孟向史丹福想辦法。」(《世界日報》1988/3/3)。如果國安局給錢,胡佛研究所也給錢,真好康。

(以上是吳俊瑩的研究發現,我純粹摘錄,再加上幾句評語)

總之,一本轟動一時的二二八英文學術專書,是這樣來的。賴澤涵當上1992年ROC行政院二二八事件調查報告的總主筆,真的一點也不神奇。神奇的是,30年後還要呵咾這樣的豐功偉業。

Ramon H. Myers已於2015年過世。我想年輕學者大概很少人見過他。1981年秋天,我到史丹福大學讀博士班。康寧祥先生得知我申請到史丹福大學,很高興,主動寫信給張富美博士,要她照顧我。張富美當時是胡佛研究所的研究員(Research Fellow),也在東亞圖書館負責中文圖書相關事務,是馬若孟的副手,形同副館長。兩人政治看法不同,但在工作上有很密切的合作關係。我記得我剛去不久,有個小小party,就在圖書館二樓的廊道,馬若孟拉著我,指著張富美說:你不要和她接近,她不相信三民主義。那是馬若孟式的幽默,記得「三民主義」是用華語講的,洋腔洋調,至今印象深刻。

最近我和張富美老師提吳俊瑩君的這篇論文的發現,富美老師說,某年KMT/ROC黨國輾轉透過徐姓企業家捐給胡佛研究所200萬美元(報載300萬美元),馬若孟很怕她知道,捐錢的儀式/reception特地不讓她知道──以她的職務,她一定會受邀出席。她懷疑這麼大額的捐款和出版英文二二八專書有關。這就真的要靠有人到美國去查檔案了。(200萬美元真的很多耶!)

三個完全沒研究過二二八的人──賴澤涵、馬若孟、魏萼,一起寫二二八英文專書,還由Stanford University Press出版!等同有了金字級的「學術認證」。沒想到30年後檔案告訴我們「金字」的另外一面。

不要忘記最晚從1950年開始,台灣就是「絕緣體」,密不透風。二二八在台灣是絕對的禁忌,第一次突破性、冒巨大風險的公開紀念系列活動是在1987年四十周年的二月,那種勇氣和決心至今仍深深感動我。反觀KMT/ROC控制之外的海外,第二年1948就開始紀念,就在二二八事件周年紀念日,廖文毅、謝雪紅等人成立第一個海外台獨組織「台灣再解放聯盟」,每年每年這一天在海外都是大家痛心紀念的日子,在台灣呢?完全「沒這回事」。這個反差,有沒有影響?當然有,而且很大,到現在都還看得到。在絕緣體裡面,黨國教育養成了三個教育世代,然後是所謂的「寧靜革命」,很多面相利息高於本金,

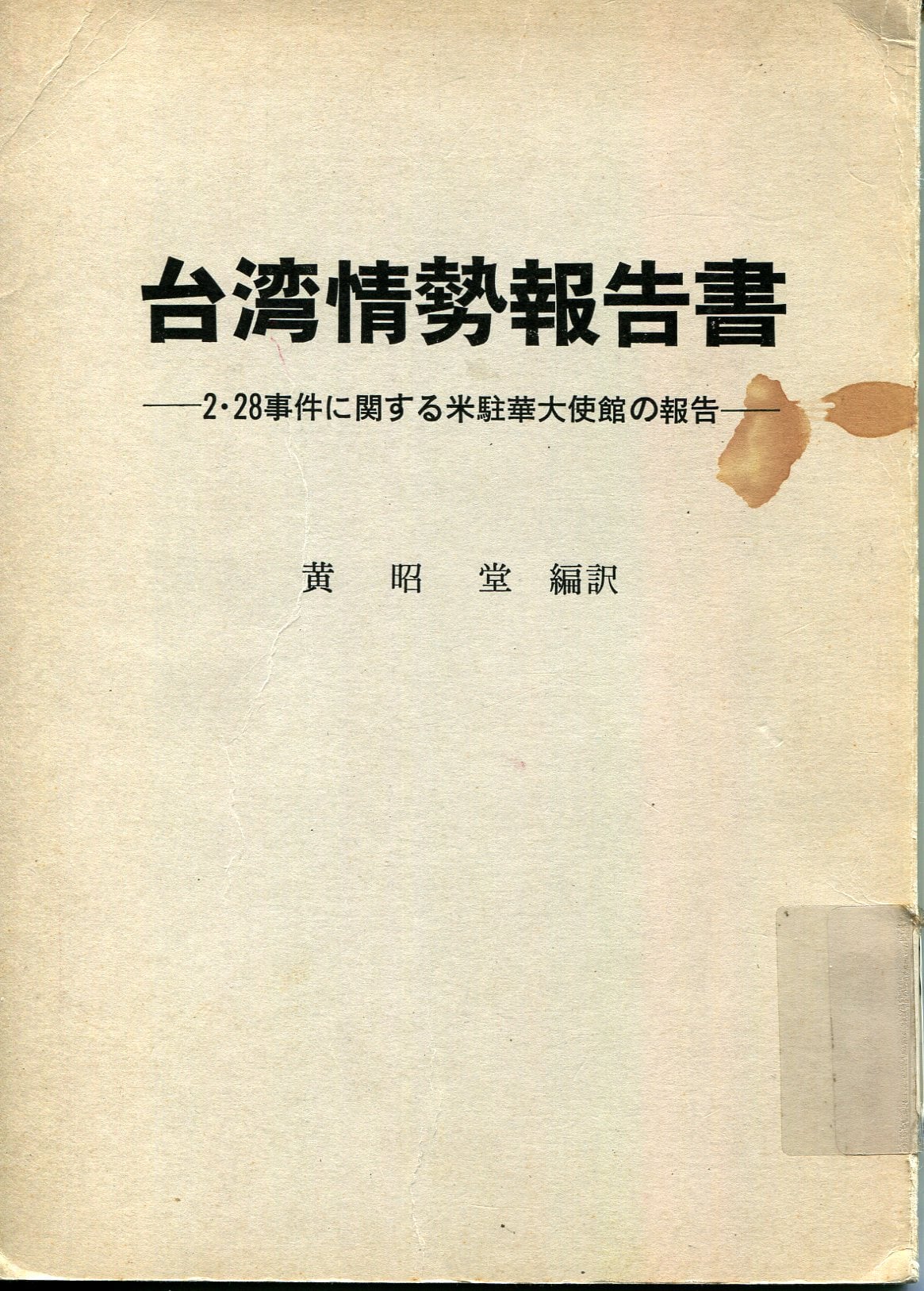

海外的台灣志士早就在研究二二八,1973年黃昭堂先生就編譯出版《台灣情勢報告書──2.28事件に関する米駐華大使館の報告──》(台灣情勢報告書:美國駐華大使館關於二二八事件的報告)(見照片),譯自1972年10月2日美國國務院發行的Foreign Relations of the United Studies 1947, Vol. VII, The Far East: China, pp. 423-480;檔案日期從1947年1月10日至12月15日,是美國駐台領事向駐南京的大使報告,再轉國務院;國務院的指示也是經南京再到臺北。當時要了解二二八幾乎沒什麼文獻,這是非常重要史料,黃昭堂的翻譯和傍註顯示學者的嚴謹與素養。(註)

前輩們是用他們最優秀的腦力,一生的青春、心血、歲月在為台灣奮鬥。在二二八75周年的前夕,我也想起多少海外前輩們在這一天眼淚含著吃「鱿魚糜」來紀念,但是台灣有多少人知道為何要吃「鱿魚糜」呢?年輕人更不要說了。沒辦法讓年輕人知道並感受戰後台灣的歷史,是吾輩最大的失敗和痛。半世紀絕緣體以及「寧靜革命」的後效太強大了,要與之奮鬥,真難、真難!!

註:見鄭欽仁,〈黃昭堂教授與二二八史料〉,《自由時報》2018年2月20日。收於鄭欽仁,《台灣的灰色年代》(台北:稻鄉出版社,2022),頁47-49。