「向黨外運動致敬」市集・晚會在昨天完滿結束。

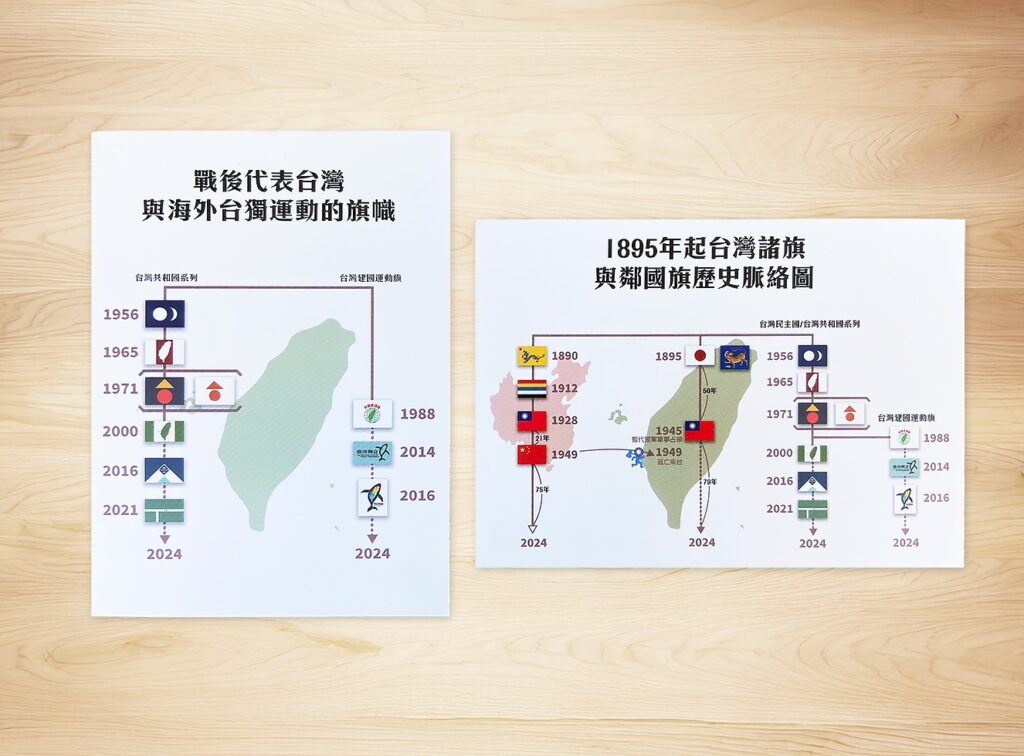

市集還沒正式開始,就已經人潮洶湧,晚會時棚內坐滿人,溢到兩側。最超乎預期的是,台灣放送義賣十款台灣旗,很受歡迎,晚會還沒開始,兩款鯨魚小旗就已完賣,翠青旗也很快賣完!沒買到這三款旗的朋友,明年春天可以到台中場買喔。

昨晚是退休以來第一次可以沒有任何壓力,好好睡一覺。起床後,以為可以休息一天,才發現晚上6:30有一場實體會議要出席!真的只有半日清閒。

關於市集和晚會,有很多可以和大家分享的,只能等待以後了。還好陳彥斌先生今早寫了一篇文章,連結放留言欄,重要的面相都有提到。

在這裡最想分享的是台灣旗彩帶的故事。這原先是一個小小想法,想重現小時候「遊藝會」舞台從天花版中心拉掛下來四條到六條萬國旗或彩帶的想法。想說就用台灣旗取代,後來沒什麼具體進展,最後開線上會議時,野果童智偉先生提出在舞台最上面的橫幅下掛一排台灣旗,旁邊也拉掛台灣旗彩帶,大家都同意。沒想到落實時這麼美!!我認為開創了新的舞台美學,您覺得呢?我想至少凌宗魁老師會同意吧。

就先放幾張照片和大家分享,天冷請大家注意保暖。

照片一:

可以看到面對舞台右邊第一排左一、二是黃華先生與艾琳達女士。

照片二:

帳棚右側外的觀眾。

照片三:

苗博雅議員短講。

照片四:

左起(敬稱略):邱美娟、陳燕琪、黃惠貞、我本人、杜可瑜、陳柏瑞