明天府城美麗景觀中的觀眾席就需要您喔!!!

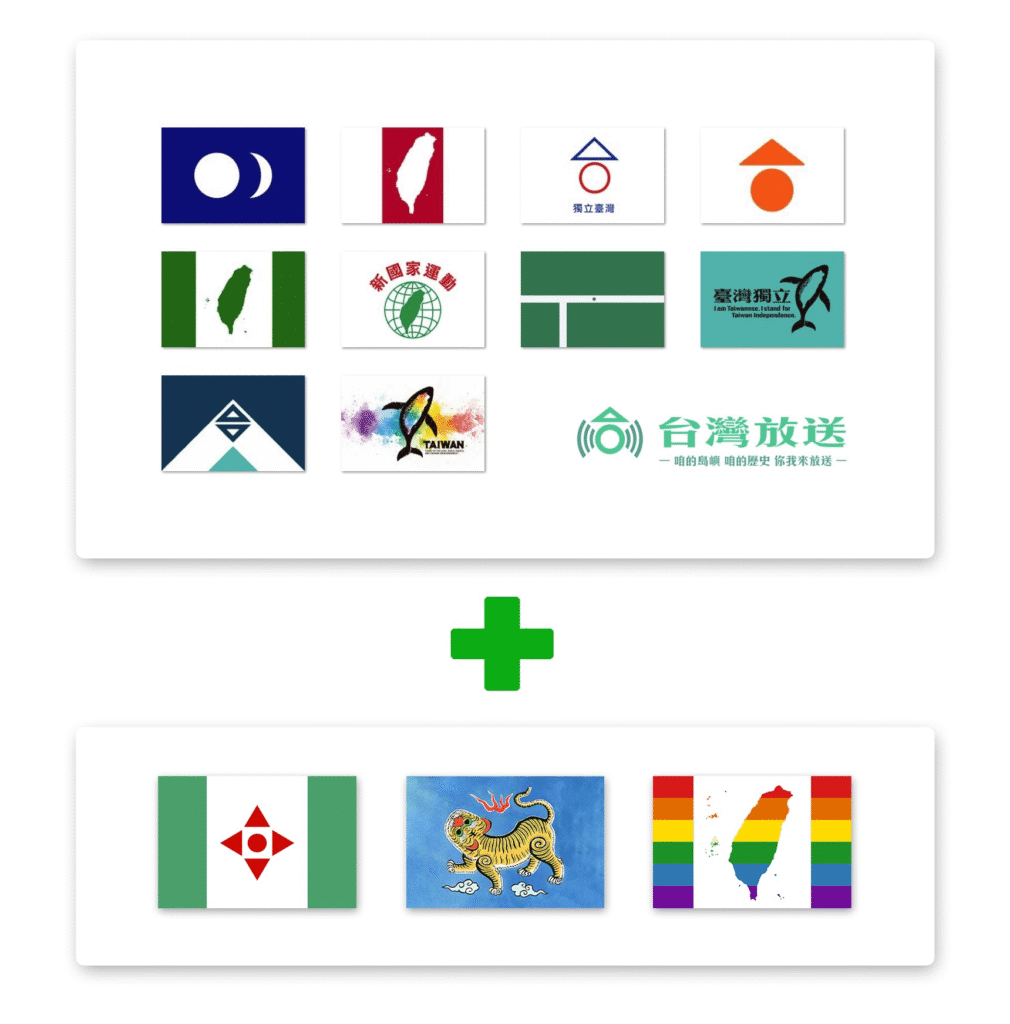

照片三:旗正飄飄

fb blog版

【就在這個星期六!歡迎南部朋友來鬥鬧熱!!】

5/24,就是後天喔,台南場要在葉石濤廣場隆重登場,非常歡迎南部朋友來參加!!

33分鐘可以講戰後台灣整個黨外運動史嗎?確實很不容易,不過,去年在龍山寺首映,參與黨外運動的老將看到流淚,也有年輕人局部錄影放到脆,說很感動。

高英傑老師,1940年生,今年台灣歲86,他以對父親高一生永恆的思念與孺慕之情演唱父親在獄中創作的歌曲……(淚)

網站專頁放留言欄一,敬請參考。

5/24請來「納涼、聽講古兼聽歌」

這幾天台南很熱,週六我們辦活動也會很熱,不過,葉石濤廣場不熱、不熱、不熱!!要講三遍喔。

因為有大樹,西側有文資處舊館舍遮陽。觀眾席有搭帳棚,也有冷風扇,是出門「納涼」(坐涼)的概念。我想起霧峰一新會在夏天會辦「納涼會」,那是我們曾有的美好過去。阿,今天起床想到納涼會,特別懷念我們曾有的美好,但這些美好卻不在島嶼子孫的集體記憶裡。

如果你有親朋好友要來參加524市集和下晡會,請務必告訴他們場地不熱、不熱、不熱!!

台南就是有歷史深度。這裡有優美的「年輪視角」,請看留言欄連結。

圖片:王子碩先生製作

邱萬興先生台大演講中

早安,福爾摩沙。

勿忘519

今天最該紀念的是兩次519綠色行動、鄭南榕大眾葬,以及詹益樺。

我們有紀念專頁,收有很多文章,並有珍貴影片。連結在留言欄一。

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.telltaiwan.org%2F%3Fpage_id%3D3342%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExd1ZxUFZTOFBqdFluV0c4QwEeQD09Ho3Ag8zMYGgDkQH7BwxHj8d-lMj2MQ191H5i-CH_27iUKpMITYSOonM_aem_qKlYMs8AnXVhBV4C–4Ceg&h=AT2_nOiyMWg32HUyCdq5DCat-ZAYMaZyGblLShXx2BlH1jaSSwACOJq754s6KcOGGLUkR8aakj2J_mo51ob7p1bQAf3HhTkywU0SDio1LZXH93nmrwBXTAqqxzffzllXBHEc-SUfBRtToID8zRMvRg&tn=R]-R&c[0]=AT2pVW2oCzjo4WyYtbHIAYSyo7AZ32PnhImT98RsgQFCnQqenNOUplG_TcMgikbeL6z1O5uETAumI1t9nCTq_dQgnT6JKr2p8e1XhwO4Uq7AJKULAp6495jJjNkcfB6OBsOtJ1Xo2PX_49os4hdGhMKYU_OqVI1dnH1D2Hh8CyOyqJo7G3DjHw

【就在下個禮拜六:節目、市集15攤+13款台灣旗】

很奇怪,宣傳台南場的觸及都不高,很緊張,會有人來參加嗎?實在令人擔心。

5/24(六) 台南市葉石濤廣場

主持:台南妹仔ayo

開場:二二八紀念唸歌(周定邦)

519&鄭南榕詹益樺紀錄片(綠色小組影像協會)

《黨外運動小史》影片(周婉窈製作&旁白;分三單元播出)

歌曲演出/鋼琴:艾文

高英傑(高一生次子)

吳文慧(吳三連孫女、吳逸民長女)

陳彥升(晉陞太空科技創辦人)

周定邦(大目周唸歌團團長)

短講:吳依潔秘書長、賴中強律師、林宗正牧師

策劃人分享:周婉窈老師

市集:下午2:00─6:30

台南市民團協會、台南新芽協會、台澎黨、台灣放送、台灣南方社會力聯盟、台灣轉型正義協會、玉山社、李江却台語文教基金會、東門巴克禮紀念教會、現代學術研究基金會、陳文成博士紀念基金會、聚珍臺灣、臺南市台南基本款協會、臺灣文學館藝文商店x曬書店、臺灣青年民主協會

13款台灣旗是哪幾支?愛我旗者不要錯過喔!!

【蛤,我是導演?!】

去年12月在龍山寺舉辦晚會,製作了一支影片,詳情請看留言欄一的連結。在這裡要分享一個笑話。

我想像的影片就是像台大NTUCOOL那樣的影片,讓學生上網上課。在錄音稍得閒聊時,錄音師問我:你的導演是誰?我被問得一頭霧水:蛤,導演?錄音師好像平淡地說,影片都是要有導演的。

等到錄完音要開始製作影片時,我才知道:阿,真的要自己當導演。很可怕的經驗,和製作NTUCOOL影片給學生看完全不一樣!!也因此我才知道原來影片真的需要導演。我先生陳弱水最愛笑我這支影片是:自編自導、自說自話!

這次為了在台南場放映,影片又修訂了一次,也是花很多力氣和時間。很感謝我的學生(早就是老師了)替我製作18秒的動畫投影片,講聯合國大會2758號決議。其實就是為一句話提供畫面,實在「真厚工」!!

5/24邀請大家來參加市集和下晡會,期待和南部朋友見面!!

© 2026 周婉窈部落格

Theme by Anders Noren — Up ↑