〈從野球到棒球:挫折年代的夢與堅持〉,輯自《少年台灣史》

您還記得2013年的扼腕和淚水嗎?我依稀記得我幾位學生的失望,以及眼眶內打轉的淚水。今晚他們應該高興到睡不著吧。

如果您也興奮到睡不著,那麼,可以來看這篇有點長的文章。

〈從野球到棒球:挫折年代的夢與堅持〉,輯自《少年台灣史》,以那一年起頭:

今年(2013)是野球(棒球)紀年很特別的一年。三月世界棒球經典賽(WBC)在東京巨蛋舉辦,臺灣隊對上日本隊,在全民期待打贏,在超級緊繃的氣氛中,打得很漂亮,卻落敗了。八月職業棒球教練徐生明突然過世,得年55歲。入冬職棒兄弟象傳出解散危機。這些事情牽出了臺灣國球(野球/棒球)的記憶、歡笑與淚水。

棒球在日本統治後不久即引進來,稱為「野球」,現在民間還維持這樣的稱法。1931年,一支來自嘉義農林學校的野球隊,打入甲子園資格賽,一路打到冠亞軍決賽,贏得「天下嘉農」的美稱。甲子園是當時舉辦「日本全國中等學校優勝野球大會」的場地,這個球賽是日本帝國圈內最重要的中等學校的棒球大賽。當時的中等學校等同現在的高中和同等級的學校,嘉義農林學校屬於後者。該校簡稱「嘉農」,日文讀音為「kanō」,球衣繡著大大的「KANO」。這是一支由原住民、漢人,以及日本人組成的野球隊。嘉農不是第一個打入甲子園大賽的臺灣隊,但她卻格外傳奇。首先,在1931年以前,代表臺灣出征甲子園的都是北部學校,有野球冠軍旗「不過濁水溪」的講法。但這一年,嘉農野球隊在教練近藤兵太郎的嚴格訓練下,取得臺灣代表權,擠身帝國圈內634隊中勝出的22隊,前進甲子園。在大賽中,嘉農連勝三場,很漂亮地打入總決賽,雖然最後扼腕取得準優勝(亞軍),卻創下紀錄。今年臺灣隊在經典賽的表現,讓一些還知道臺灣野球歷史的棒球迷,想起那同樣雖敗猶榮的昂揚時刻。

戰後臺灣社會,不論在政治、記憶、教育方面都經歷很劇烈的斷裂,野球歷史好像被遺忘了,幸好庶民社會靠一個個小人物一點一滴的傳承,有時並不是強大的政治力量所能完全壓制的。日本時代臺灣民眾最愛的野球運動,在戰後初期,好像就要斷掉了,卻在熱愛野球的人士(如校長、老師)不斷努力之下,再度激起學童和民眾的熱情。當時社會普遍貧窮──人民繳的稅金一半以上用到國防,民間如何不窮?野球不像籃球那樣受到官方重視,但一九六、七○年代,在每個鄉間國小操場,幾乎都看得到少年們用簡陋的球棒和手套在投球、揮擊、跑壘、傳球……暢快的呼叫聲好像要穿破高遠的藍天。

1969年起,那些年的暑假,從小學生到大人,半夜起床聽電臺或看電視(電視還很少)轉播美國賓州威廉波特世界少棒錦標賽,全國為少棒隊的勝利而瘋狂,而這一切都起源於紅葉少年棒球隊。「紅葉少棒」是島嶼永遠的傳奇,是人們共同的記憶。

紅葉國小位於臺東延平鄉山區,是個非常小的學校,學生不到一百人,絕大多數是布農族。1963年新任校長發現學童喜歡戶外活動和打獵,也喜歡棒球,因此想到組織棒球隊。該隊創立後,從鄉打到縣,從縣打到省(當時臺灣是個省),1966年獲得學童棒球錦標賽冠軍,稱霸全國。1968年8月以7A:0的比數打敗來臺灣訪問的日本少年野球隊,球員來自關西地區。套用布袋戲的臺詞,真可說「轟動武林、驚動萬教」。當時日本已經在世界少棒大賽中連奪兩屆冠軍,紅葉棒球隊打敗日本隊,激起國人可到世界參加比賽的雄心。第二年臺灣組成金龍少棒隊進軍威廉波特,勇奪錦標,開啟了臺灣少棒、青少棒、青棒的三級棒球時代。這也是國人徹夜聽看美國球賽轉播的開始。當時人民無法出國觀光(解嚴後才開放觀光),鄉下小孩到臺北都是了不得的事情,何況是到美國,何況還獲得世界冠軍!

繼少棒之後,臺灣的青少棒、青棒相繼在1972、1974年到美國蓋瑞城、羅德岱堡參加錦標賽,和金龍少棒隊一樣,青少棒、青棒第一次參加世界錦標賽就奪得冠軍。1974年三級棒球隊都奪得錦標,簡直讓全國瘋狂!奪冠的球隊歸國後,站在車上繞街遊行,民眾夾道歡迎,擠得水洩不通。現在四、五十歲的中年人,很多人(包括女生)都還清楚記得年少的自己如何在鞭炮聲中追逐車隊、追逐自己心目中的棒球英雄。

1970年代是三級棒球的狂飆年代,但那是怎樣的時代呢?讓我們回顧當時的外交處境。1971年臺灣「退出」聯合國,代表權被中國取代;第二年日本和臺灣斷交;1976年在中國的干預下,臺灣無法參加蒙特羅奧運;1978年美國宣布將和中華人民共和國建交;第二年中美建交,導致臺美斷交(當時稱為中美斷交)。臺灣一時間變成國際孤兒,人民情緒鬱卒。因此,學童能到美國奪取世界冠軍,可以說替國人大大揚眉吐氣。反過來說,那麼小的年紀就要背負整個國家的榮辱,實在辛苦。

這個時候,島內又是怎樣一個情況呢?1970年發生泰源事件;1975年蔣介石過世;1977年發生中壢事件;1978年蔣經國就任總統;1979年發生高雄橋頭示威、美麗島事件。我們也別忘了,那是個嚴厲壓迫在地語言和文化的年代。社會和文化的傳播管道被嚴密管控,媒體界不是開放競爭的地方。當時不少棒球愛好者都曾有過這樣的疑問:轉播球賽的人,不是應該比觀眾懂得更多?為什麼老是講錯,不如身邊的大小球迷?

三級棒球時代為我們留下很多珍貴的資產,也讓棒球成為臺灣的國球。揚名日本職棒界的郭源治,就是第一屆金龍棒球隊的成員。他出身阿美族,而1931年嘉農野球隊就有三位阿美族、一位卑南族。野球/棒球,從一開始就是原漢一起打的運動!今天臺灣的職棒也是在這樣一個基礎和傳承上,一步一步走出來的。

當年的三級棒球,如同現在的國家代表隊,背負了我們集體的挫敗、焦慮和期盼。對球員來說,這往往是不可承受的重,也很殘忍。大家的事,大家要一起來承擔、打拼才是。是的,我們多麼想打贏,多麼想被看見!百年來,臺灣的野球/棒球,用汗和淚見證了我們的夢和堅持。

小知識

參加1931年甲子園大賽的嘉農野球隊選手

臺灣野球隊從1923年開始參加甲子園大賽,每屆都派代表團前往參加,直到1940年為止,共參加18屆。代表隊分別為臺北一中(5次)、臺北商業(4次)、嘉義農林(4次)、臺北工業(3次)、嘉義中學(2次)。1941年嘉義中學取得代表權,但大賽因戰爭而取消。另外臺灣還參加過3屆甲子園春季大會。(以上學校用簡稱,實際名稱因時代而有變化。)

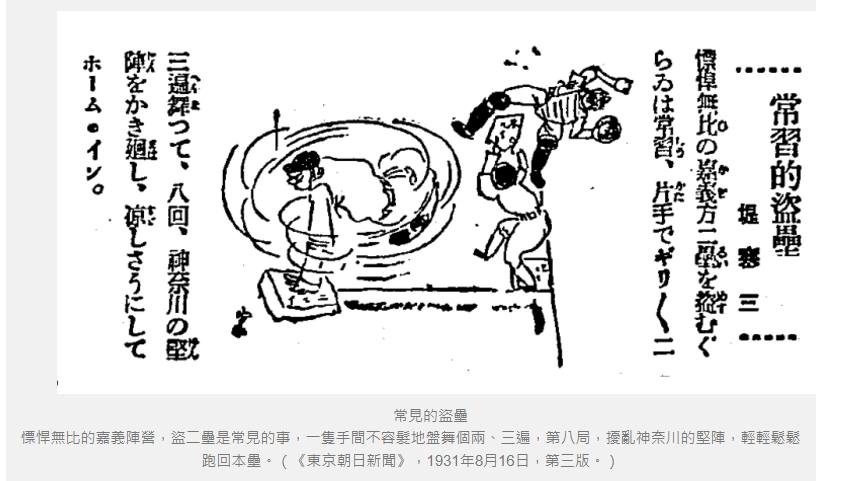

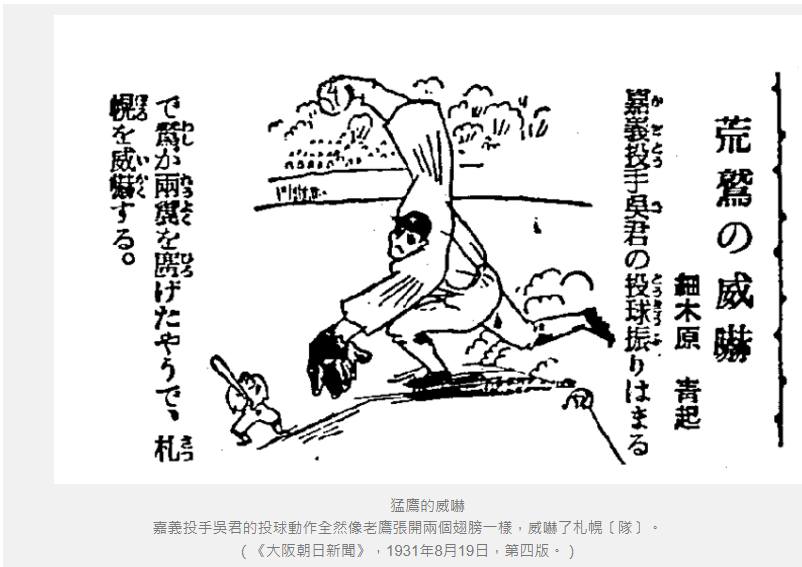

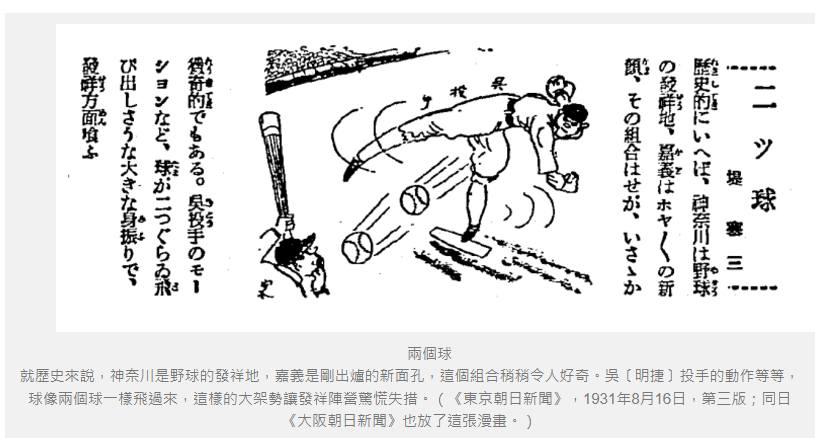

嘉農第一次參加甲子園大賽的選手共14名,日本人7名、原住民4名、漢人3名。投手吳明捷出身苗栗,1931年嘉農野球隊參加全島中等學校野球大會,第一場對上臺中一中,吳明捷擔任先發投手,締造第一場「完全比賽」,震驚野球界。嘉農一路贏球,順利取得代表權。吳明捷場場當主投,沒給後備投手任何機會。他的球速非常快,球路變幻莫測,獲得「麒麟子」的封號。在甲子園大賽,吳明捷是主投,搭配其他球員緊密的攻勢,嘉農連贏三場(3:0、19A:7、10:2),進入決賽。吳明捷表現亮眼,媒體爭相報導,可惜他連投三場,體力不勝負荷,手指又受傷,到了總決賽投球和控球失常,最後嘉農以0:4敗給中京商校,令人扼腕。雖然如此,吳明捷獲得該屆甲子園大賽最有價值球員(MVP)。吳明捷畢業後,被早稻田大學網羅,加入該校野球隊,改任一壘手,發揮強大的打擊力;他在東京六大學野球連盟賽中七支全壘打的紀錄,十九年後才被長島茂雄打破。吳明捷畢業後,並未進入日本職業野球,但替就職的公司打球,1983年病逝日本。

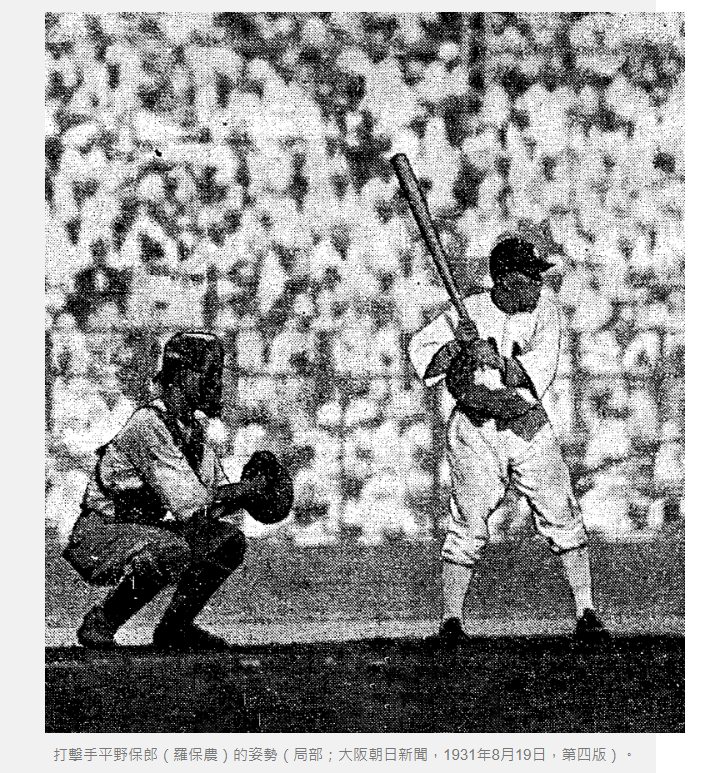

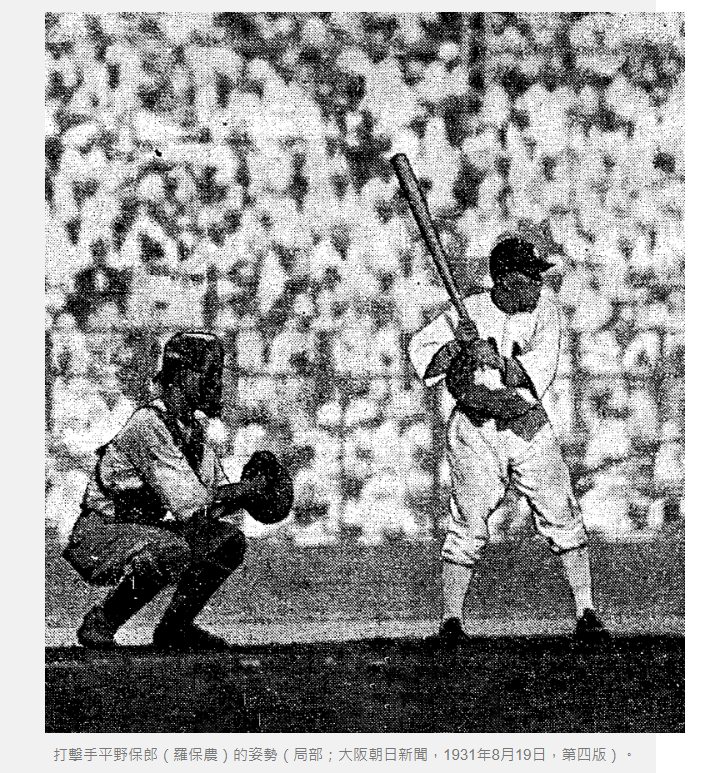

原住民選手三位來自阿美族:捕手東和一(Laway-makisang,戰後漢名藍德和)、左外野手平野保郎(羅保農)、三壘手真山卯一(拓弘山),另一位是卑南族的游擊手上松耕一(陳耕元)。吳明捷之外的兩名漢人選手是中外野手蘇正生、候補球員劉蒼麟。他們的故事很有意思,講都講不完。最值得注意的是,他們在戰後無論在哪裡服務,都致力於推動棒球運動,臺東、嘉義、臺南棒球風氣很盛和他們都有關係。陳耕元、拓弘山更栽培了田徑鐵人楊傳廣。現在桃園平鎮的德和棒球隊還是紀念藍德和呢,由他的小兒子擔任總教練。

1931年之後嘉農野球隊還出現不少優秀選手,包括那一年沒機會上場的劉蒼麟,他後來成為很有名的投手,他的兩個兒子都打棒球,小兒子進入日本職棒。後進球員吳波(吳昌征)曾參加三次甲子園大賽,1937年畢業後加盟巨人隊,是第一位進入日本「野球殿堂」(棒球名人堂)的臺灣人。

少年讀者,你們都知道郭源治吧?他是突然冒出來的嗎?可不。嘉農的濱口光也(郭光也)和濱口牡馬(郭壯馬)戰後回臺東服務,和陳耕元、楊吉川等嘉農前輩一起致力於東部棒球運動;郭光也調教兩個兒子和一位姪子成為棒球選手,那位姪子就是郭源治。我們看紅葉傳奇,必須回到歷史啊!世界上有很多事情不是突然出現的,歷史就是讓我們了解這些脈絡。若不懂歷史,往往以為好事壞事都是天降下來的。個人的努力雖然微小,或許不被看見,但若堅持去做,集合眾人的力量,夢想終有實現的一天。