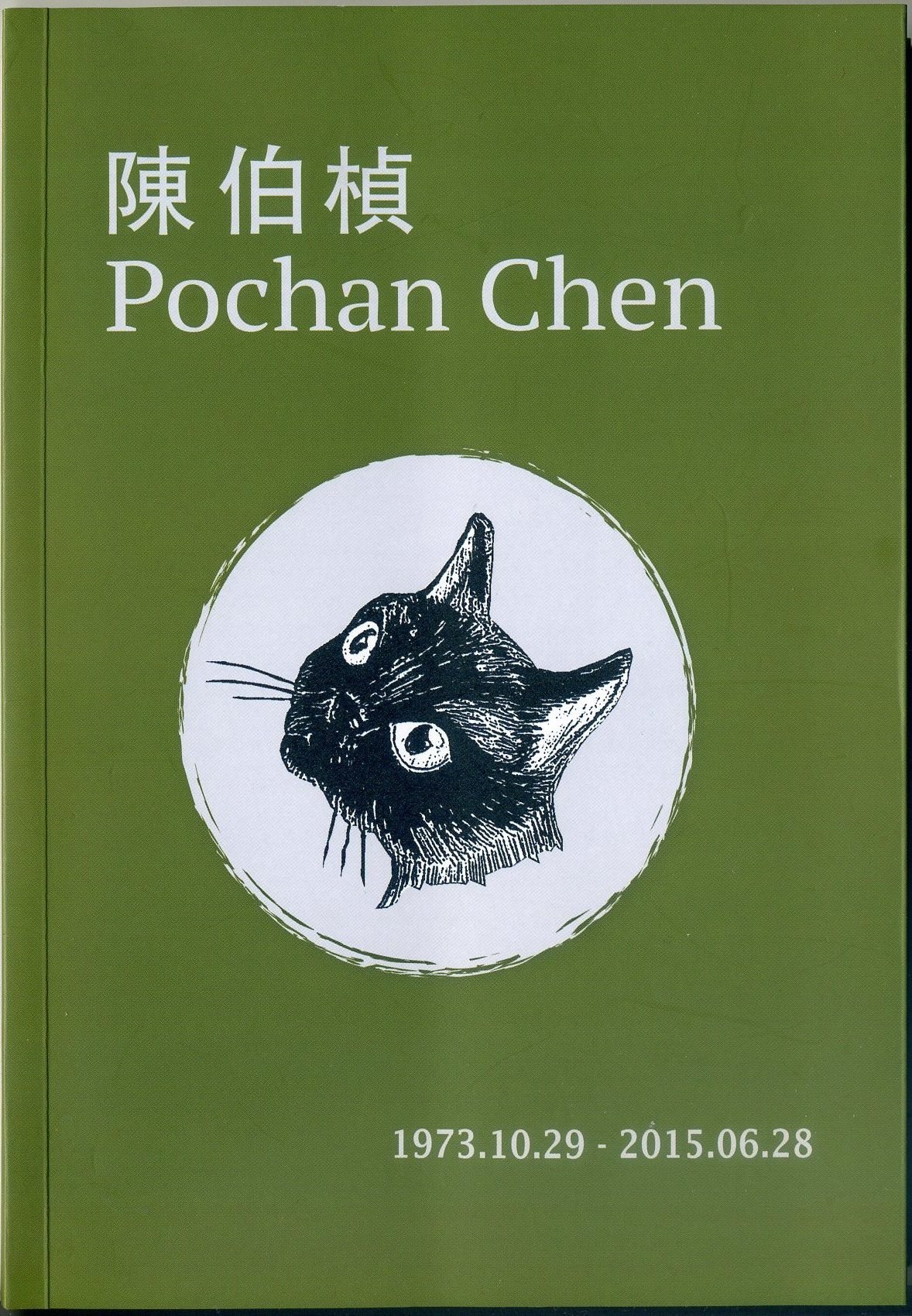

相信你永遠和我們同行──懷思陳伯楨老師(1973-2015)

伯楨老師突然離我們而去已經快三個月了,但我還是很難有「實感」,雖然那已經是確實的事情了,還是很難接受。9月12日去參加台大迎娶排灣族佳平舊社女祖先Muakai祖靈柱婚禮,前一天忍不住想說,柏楨老師一定會來的,如果……。事後也在想,他若能來,該多好。

我一向當面稱他「陳老師」,在這篇文章,就跟著同學們改用「伯楨」,免得大家讀起來覺得有點隔。我不能說和柏楨有多熟,但很自然地就會把他當成熟人看待。第一次認識伯楨,還真有點不好意思講。2005年第一學期我在臺大歷史系開設一門「台灣史文獻解讀」的課,那時候我在台大是兼任,本職在中研院。伯楨來旁聽,是選課的日本學生石川豪引介的。我一向歡迎旁聽,不過,我想多數老師其實很怕有別的老師來聽課,會很緊張。伯楨當時是人類學系助理教授,對台灣史有興趣,石川豪是人類學系碩士生,我記得他說,他們每天在洞洞館用功、熬夜並且過夜。或許有這等「革命感情」,石川豪就招伯楨來聽我的課。我想,我的課能給人類學者/考古學家怎樣的幫助呢?當時我只知道伯楨研究鹽,課堂材料碰巧有一條荷蘭時期關於鹽的資訊。鹽的確在原住民的歷史中扮演非常重要的角色,不過早期材料,我所知不多。聽了頗幾堂課後,伯楨表示歉意,因為時間的關係無法繼續來聽課,我聽了,反倒鬆一口氣。但也因此,我後來看材料特別注意鹽的問題,尤其在日本時代,新統治者對北部原住民實施「封鎖‧歸順」策略,斷絕鹽的來源是逼原住民投降的殺手鐧之一。這算是教學相長吧。

如果不是2006年我轉來台大專任,我想我對伯楨大概就僅止於知道此人而已,因為我們的學科不同,碰面的機會應該很小。來台大之後,由於同屬文學院,伯楨又熱心公共事務,在很多文院的場合,都會碰到。我也是因為來台大後,對他比較了解一些。伯楨其實在公共場合,屬於比較沈默寡言的那一型;這一點可能和同學的感覺不一樣。在院會議室開會或聚餐,我總會找機會和他講幾句話,也真的就是幾句話。到底講了哪些,其實大都記不得了,印象比較深的是,有次餐會,他提到和一位研究伙伴到八通關做調查的情況,包括雇請多少名布農青年背行李,一個行李幾公斤等等。當時我想自己大概無法去得了八通關,很羨慕就是。後來聽陳媽媽說,伯楨跟她說,我在自助餐會中會要他多吃點菜之類。這倒不記得了,但大概很有可能吧,原因無他,我打從心裡喜歡伯楨,我先生也是。

我之所以進一步認識伯楨,很多是來自「風評」。伯楨教學超熱情,超樂於幫助學生,是來自同仁間的「耳邊風」,聲聲入耳。也聽說他是電腦高手,臉書重度使用者,若有哪個會還有空位或缺人,會「即時」通知學生來參加。教學之外,我聽到很多的是,他的研究做得很好,但不會精打細算,所以一直沒升等。據了解他的領域的同仁說,以他的研究成果,早可以升等。後來看到他和一位學者合著的英文書出版了,心想這次總可以升等了吧。過不久,得知他順利升上副教授,真的替他高興!在大學裡,教學和研究都很傑出的老師,是我們社群的寶,我一直這樣看待伯楨。(大學和研究機構是自私自利、精打細算者的勝地。)在他的告別式,看著他那張著博士服的照片,聽到那麼多人講他如何熱心教學、如何熱愛學生、如何從事研究,忍不住一直掉眼淚。

作為一個人,伯楨的人格特質,如果要用我的母語台語來說的話,我認為他很「古意」(kó͘-ì),這是台灣傳統漢人社會對人的上好評價,每次看到伯楨對著人「gī-gī-á-chhiò」(憨憨地笑),就會給我這個感覺。當然,很多「古意」的人,很容易和「犬儒」連結在一起,但伯楨的古意,卻一點也不犬儒,反而與之相反,他在思想和行為上,是一位非常肯認進步價值的公共知識分子。我真正比較認識他的這個面相,其實是透過臉書。

不知道什麼時候,伯楨成為我的臉友。我之用臉書,其實很意外。2009年緬甸反對黨精神領袖翁山蘇姬被軍政府羈押,面臨被判入獄的險況,國際上有團體呼籲聲援她,記得是要到「哪裡」寫個留言之類的活動,我按照指示,一步一步做,留言成功。那時候臉書在台灣還沒盛行,我不知道因此就註冊了一個個人臉書。幾年後,有學生告訴我,才知道我也有臉書!為了和同學一起經營「台灣與海洋亞洲」部落格的臉書,我於2013年10月開始使用臉書。可能不久後,我們就成為臉友。我看臉友的動態很隨機,沒有系統,由於伯楨很勤於貼動態,所以很容易「進入視野」中。我很喜歡看他的動態,覺得他生活得很實在,哪裡有好吃的,那個小店不見了,之類的;當然,很羨慕他到處跑,做田野、做調查。我也因此了解到他是個「進步分子」,關心幾乎所有和普世價值與新觀念(如同志婚姻)有關的議題,不止關心,他會去參加集會、遊行,並且身體力行,如在台大男裙日穿一日裙子。他那張很酷的照片──穿「零核時代」T恤、戴墨鏡、頭上綁頭巾,就是去年參加三一八反服貿運動330大集會時拍的。到了一定年紀之後,我深刻體悟到在交游上,志同道合最重要,志不同道不合,自然越行越遠;反之,則特得覺得親切,未必實際來往,卻有「世間路與君同行」的感覺。

臉書是個奇怪的發明,它讓你幾乎「同步」分享臉友的受想行識,以及日常生活的點點滴滴──當然,前提是你的臉友必須是個重度fb使用者。由於伯楨是重度使用者,所以我有每天都知道他在「變什麼蚊」(pìⁿ siáⁿ-mih báng)的錯覺。順便說明一下,我個人的臉書,比較像部落格的fb版,基本上不po個人動態──是非正宗的fb用法。我發現臉書有臉書的好處,在談論議題時,不用怕被媒體曲解、被斷章取義,卻能充分表達自己的看法。回到主題,我想講的是黑嚕嚕啦。

自從伯楨領養小黑貓之後,我每天小小的快樂來自於看黑嚕嚕在做些什麼。黑嚕嚕真的就是黑嚕嚕,除了兩眼金黃之外。一開始,我自己就給她一個英文名子Black Lulu,最近從女主人那邊得知,原來她的洋名是夏威夷風的Olulu!我特別喜歡看伯楨編的口白,很有劇情,也很逗趣。記得有一則是在浴室馬桶邊拍的,黑嚕嚕頭仰起來,看著小襪貓(伯楨),小襪貓說:

「人家要上廁所你跟著進來做什麼啦!」

「你為什麼不用貓砂?」

「出去啦!我要上廁所!」

「你為什麼不用貓砂?」

「很煩耶,我要上廁所啦!」

「你為什麼不用貓砂?」

黑嚕嚕三問小襪貓「你為什麼不用貓砂?」超有梗的。我先生沒臉書,我給他看,他哈哈大笑。我也很喜歡黑嚕嚕前腳搭在轎車前窗窗枱往外看的照片,外景是中研院。真是好奇的貓。之後我問伯楨:你不怕她往外跑,跑丟了?我記不得伯楨怎麼回答的,只記得我聽後很放心。(唉,我是一個記性很差的歷史研究者啊。)

伯楨幾乎每天都po黑嚕嚕的動態──耶,還是他自己的動態?主客很難分呢。有些照片一看,就知道是「第三者」拍的,我很好奇那個親密友人是誰,幾度想問,最後還是忍住了。心想他一定有伴侶了,後來才知道是林圭偵,圭偵是伯楨離開後我才認識的。不過,之前倒是「瞥見」過。記得有一天晚上,我和家母、家二哥、家妹到溫州街的皇城滇緬料理吃飯,不知是要進去,還是出來時,撞見伯楨和一位小姐手牽手走過來。伯楨即刻鬆開手,和我們打招呼,一臉靦腆的樣子。我想對他來說,我可能還是「長輩」,和女友牽著手,有點不好意思吧。皇城門口人車混雜,我匆匆忙忙介紹一下家人,兩邊人馬就錯身而過了。得知伯楨過世,第一個想到的就是黑嚕嚕,她會如何「理解」愛她疼她的主人再也不會出現了,一想到此,就想掉眼淚。黑嚕嚕現在有圭偵來照顧,真是不幸中的大幸,畢竟她是伯楨和圭偵一起領養的。

7月初在伯楨的靈堂,我第一次看到林圭偵,以及陳爸爸、陳媽媽。看著伯楨戴博士帽、穿博士服的近照(今年6月台大畢業典禮),神態那麼熟悉,卻已是父母喚不回的還沒滿42歲的兒子,也是圭偵就差那一步的婚禮的新郎。由於伯楨個性爽朗、幽默、調皮,大家好像說好不要哭。他們三人都很堅強地接待來訪的親友,反倒我有點太難過了些,還讓圭偵費心「照顧」我。圭偵是伯楨的學妹,也是同行,兩人認識很久,最後成為伴侶。

7月20日參加伯楨的告別式,來了非常多的人,師長、同學、朋友、研究伙伴、學生相繼上前講話。因為伯楨言行「超爆笑」,所以有笑聲連連的時刻,當然多半令人泫然欲淚。最後是圭偵,幾度泣不成聲,那個時候,我好想好想走到她背後,扶她一把。圭偵說,伯楨和她相約,若哪個人先走,就在彼此的喪禮中唸一首詩。圭偵寫了〈荒原上的婚約〉,斷斷續續朗讀完:

(前略)

但如今你的時間停止,而我失去方向

如果你永遠年輕我又怎能獨自老去?

如果你不再歌唱,我要與誰應和?

……

失去你,我的心荒蕪一片…

循著你的腳步、走向你,是我唯一的安慰

……

美好的人生苦短,還好,我們能夠相愛。

還好,還好,我們來得及相愛。

是的,伯楨,如果你必須這麼早走,那麼,我替你高興,能在最後的階段遇到相知相愛的伴侶;但怎麼就是感到難過呢?

7月中高中生反黒箱課綱的行動如火如荼進行著。4月,我們成立民團「反黒箱課綱行動聯盟」,奮戰到此,人人累翻。24日我預訂到日本參加台大歷史系學生和早稻田大學的交流參訪活動,這回由我和另一位老師帶隊。出發的前一天(07/23),半夜突然得知學生闖入教育部,大家緊急互相聯絡,希望有律師到場,弄到清晨兩點才得休息。一早起床,參加教育部門口的記者會,呼籲教育部正視學生的訴求、切勿司法追殺。會後返家整理行李,匆忙搭車到機場,結果忘記帶每日服用的藥!倒是帶了英文書校樣,以及伯楨告別式的小冊子。結果,因為牙齒問題嚴重,無法吃東西,每天靠優酪乳和蔬果汁維持體力,得空就想辦法休息。校稿一個字也沒校,伯楨的紀念小冊子也無法看──當然也有忙累中不想翻動情緒的考慮。很奇怪的,回台灣的前夕(07/28),我竟然作夢夢到黑嚕嚕──她突然往我頸背衝跳過來,然後,我就醒來了。很沒厘頭的夢,在返台的飛機上,我拿起伯楨告別式小冊子,開始一個字一個字地讀。

7月30日林冠華同學自殺,晚上學生衝入立法院前庭,後來轉回教育部,佔據前庭。第二天我去給個短講。第三天(08/01),圭偵帶陳媽媽去教育部看看。圭偵在伯楨的臉書上說:因為伯楨媽媽說「318的時候伯楨也有帶我去看過」。令人飆淚。我相信,伯楨一定會來教育部看看的,如果碰巧看到我在短講,說不定會說:「ㄟ,周老師耶。」然後po動態,哈哈。

在靈堂時,圭偵說,你看伯楨的眼神很溫柔。我抬頭看,伯楨的眼神確實很溫柔。由於伯楨黑黑胖胖的,又一臉絡腮鬍,給人粗獷的印象,很難和「溫柔」連結在一起。後來我看他的照片,確實感受到他那由內裡發散到外頭的溫柔氣質。溫柔之外,他的心很仁慈。他的那篇講中國四川省某縣城死刑犯處決前遊街的文章〈或許,這也是另一種展演?〉,讓我感觸特別深。2000年伯楨誤入死刑遊街的人山人海中,等弄清楚狀況時,「腦袋像是被重擊似地整個人呆住了」,毫無預警地看到這個畫面,讓他整個人好像回到魯迅筆下阿Q正傳的場景。很長一段時間,他無法和別人提及這段經歷,也一直思考為何這件事對他衝擊這麼大。對於死刑的存廢,伯楨還在思考,但這種把死刑犯當作工具,操弄榨取他的最後的「剩餘價值」,是問題所在。這幾年來,如伯楨所說的,台灣真的也不遑多讓,表面上沒有死刑犯遊街示眾讓大家亢奮到不得了的「野蠻」劇情,內裡一樣冷血、邪惡,銅鋰鋅。我想起,我認得一位陽明大學的 學生,他說當他聽到法務部「因故」又要處決死刑犯時,跌坐馬路痛哭。伯楨的反應沒有那麼激越,而是沈入內心深處的哀傷。這篇文章不長,以文學家的敏銳筆觸,帶入對當代議題的思考與感受,我忍不住想:這不就是二十一世紀我們需要的高中國文選文嗎?(此文以芭樂貓筆名發表在「芭樂人類學」:http://guavanthropology.tw/article/1586)

這篇追思文章的題目是「相信你永遠和我們同行」,一樣會死去的「我們」,怎能宣稱「永遠」?這不是作文式的修辭,我深知這永遠不會是真正的永遠。有溫度的我們,對你懷著有溫度的記憶,但這一切,當我們都死去,那個「永遠」就結束了。只不過,人群的歷史不會結束,是一種接力的概念。認識伯楨的朋友,最年輕的大概二十多歲吧,可能還有一甲子的時光,他們自身的溫度,如果也摻有來自伯楨的溫度,那麼,這個「永遠」就會survive「我們」。就算伯楨終將隨著我們的告別而告別人世,也還有數十年呢。

是的,伯楨,你將和我們同行,在我們想望(ǹg-bāng)見證一個更好的社會、真正的國家的顛簸路程中。我們可要替你見證呢,小襪貓司令。

完稿於2015/09/18

第四張黑嚕嚕照片輯自 @Pochan Chen臉書: https://www.facebook.com/pochan.chen