「歷史很難!」(續.補)

4/6那天晚上貼出第二篇「歷史很難!」,頗有些迴響。不過,神話畢竟已經深入人心,很難打破。剛剛看到《自由時報》的新聞〈師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議〉,又搬出傅斯年神話,該報導附有如下的說明:

四六事件……時任台大校長傅斯年對當局不經法律程序逕行進入台大校園內逮捕師生高度不滿,親自找國民黨最高當局交涉,要求逮捕台大師生必須經過校長批准。他甚至警告彭孟緝:「若有學生流血,我要跟你拼命!」傅斯年極力保全涉案學生;少數遭逮捕的學生如顏世鴻等,傅斯年也要求軍警不得上手銬,並保留他們學籍,希望他們將來有機會復學。因此台大在四六事件中受創較輕。

(連結:http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2030642)

四六事件軍警進到台大逮捕學生是事先取得傅斯年校長的同意(見上貼)。他有可能在四月五日那天晚上因為要求不能在校園流血,而和彭孟緝有那番對話。但這無法取代傅校長同意軍警進到校園逮捕學生的事實。

張光直先生(1931-2001)是著名考古學家,曾任教於耶魯大學和哈佛大學,後回台灣擔任中央研究院副院長。他在自傳《蕃薯人的故事:張光直早年生活的回憶及四六事件入獄記》,這樣回憶四六事件:

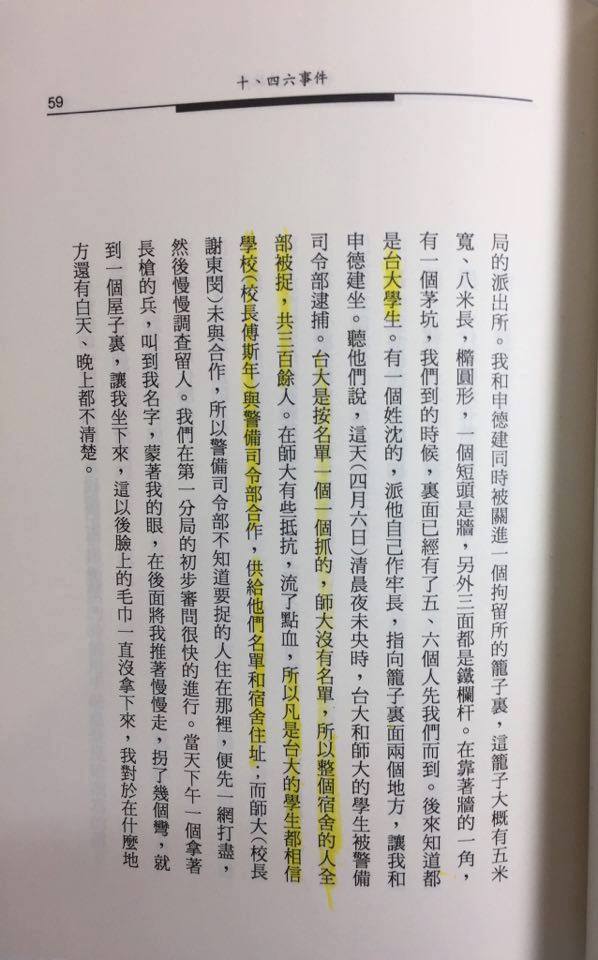

我和申德建同時被關進一個拘留所的籠子裏,……裏面已經有五、六個人先我們而到。後來知道都是台大學生。……聽他們說,這天(四月六日)清晨夜未央時,台大和師大的學生被警備司令部逮捕。台大是按名單一個一個抓的,師大沒有名單,所以整個宿舍的人全被捉,共三百餘人。在師大有些抵抗,流了點血,所以凡是台大的學生都相信學校(校長傅斯年)與警備司令部合作,供給他們名單和宿舍地址;而師大(校長謝東閔)未與合作,所以警備司令部不知道要捉的人住在那裡,便一網打盡,然後慢慢調查留人。……(見附圖)

張光直當時是建國中學高三學生,他被關押了一年多。他所傳述的是歷史現場當事人(們)的「認知」,和現在的神話版差很大。

我的貼文不在於評論傅斯年的功過,只是希望不要再神化他了。傅斯年在二十世紀前半的中國之框架中,是站在自由派這邊。作為歷史學者,他也有因民族情緒過於高張而犯下歷史學的大錯,貽笑大方過。傅斯年的霸氣,在學界很有名,他有足以和統治者之軍警頭頭拍桌子的分量;如果他曾霸氣地向彭孟緝說:「若有學生流血,我要跟你拼命!」也不足為奇。他在台大師生陸續被捕後,也有盡量給予幫助。但這一切的一切,都無法說:傅斯年校長拒絕軍警進入學校。反而,四六事件軍警進到台大抓人,是他事先支持並同意的。

(圖片輯自上貼留言欄,謝謝拍攝者同意使用。)