新書廣告 Routledge Handbook of Contemporary Taiwan Edited by Gunter Schubert, 2016

全書570頁,收有34篇領域/議題介紹論文,作者共39位,台灣學者約佔一半,包括我的朋友吳介民,以及台大同仁黃昭元、何明修、范雲等老師。

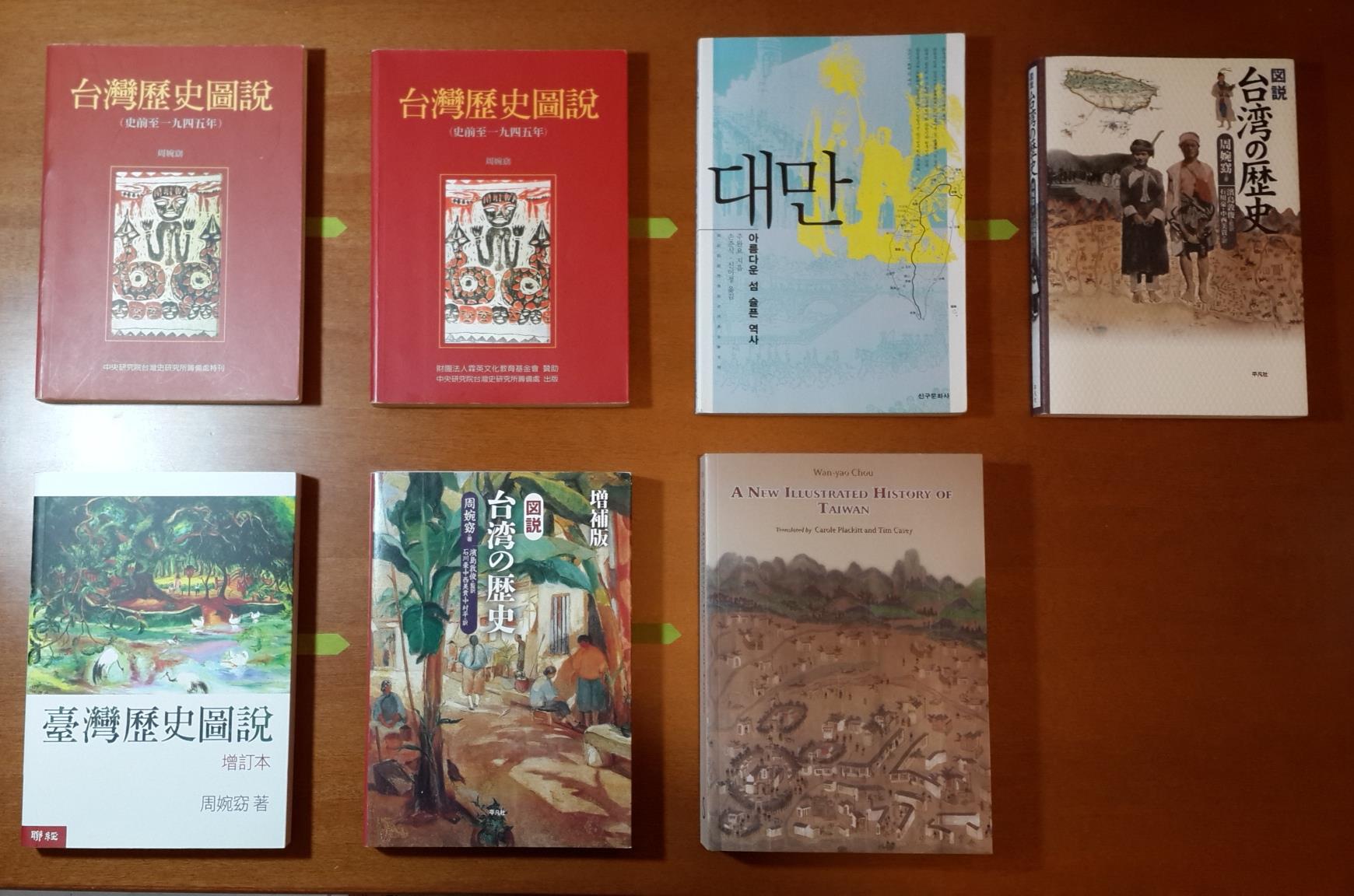

我寫的“Taiwan under Japanese rule (1895-1945)” (pp. 22-35)介紹臺灣和海外關於日本統治時期的研究概況。最近又喚起社會大眾記憶的澳洲學者家博(J. Bruce Jacobs)負責解嚴到當代,題目為“Taiwan during and after the democratic transition (1988-2016)。

主編Gunter Schubert教授,任教德國杜賓根大學。他要將這些論文收齊,真的很不容易。我就是拖很久的一位,答應寫以後,遇到反服貿,加上課綱問題,真的擠不出時間來,不過,最後還是硬被逼著寫出來。感謝Schubert教授!

這應該是英語世界第一本關於當代臺灣的研究Handbook吧。

有興趣的讀者,若想進一步了解內容,網路上可查到詳細資料。