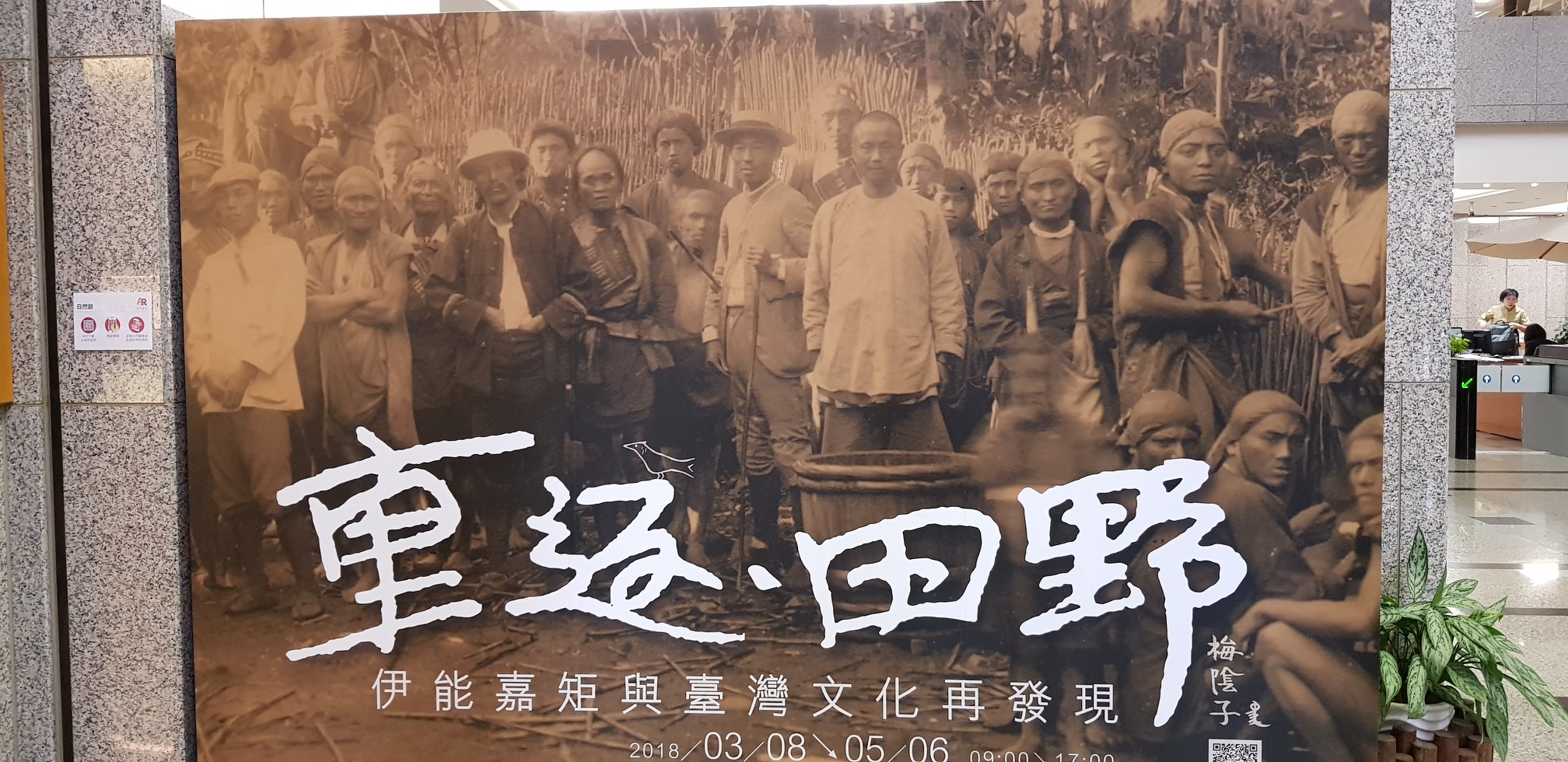

分享文章:〈張美惠:從臺北帝大過渡到臺大的傳奇及其變調〉

您聽過張美惠嗎?

她是臺北帝國大學「唯三」的臺灣女學生之一,也是臺灣大學文學院第一屆唯一的畢業生,本系(歷史學系)第一個畢業生。

她懂:英文、荷蘭文、西班牙文、法文、中文,日語和臺語就不用說了。

她畢業後在臺大史學系擔任助教,後來升任講師,很有機會成為「女曹永和」的她,後來呢?……

這篇小文〈張美惠:從臺北帝大過渡到臺大的傳奇及其變調〉是我今年的一篇論文的副產品,貼出來和想知道臺北帝大・臺大歷史的朋友分享。

我的論文是〈〈臺北帝國大學南洋史學講座.專攻及其戰後遺緒(1928-1960)〉,《臺大歷史學報》61期(2018年6月,其實10月才出刊)。等幾個小地方修訂後,再將連結貼到臉書。

每一篇文章的完成,都是靠很多人幫忙。在此特別要感謝賴永祥先生,身為後輩的我能獲得長輩的大力協助,感動之餘還是感動。另外,三十多年的友人川村節夫先生和曾秋香女士在日語方面的指教,也是銘感於心。人生走到這裡,最感念的是長輩的提攜和朋友的扶持,以及年輕人還理你(哈哈)。